· Andreas Schwarz · Fachartikel · 9 min read

Mitarbeiter befähigen: Citizen Development

Citizen Development beschleunigt Prozessautomatisierung. Dieser Leitfaden zeigt sichere Startwege, klare Governance und Befähigung ohne IT-Überlastung.

Teaser

Citizen Development kann Fachabteilungen helfen, Arbeitsabläufe schnell zu digitalisieren und Routinearbeiten zu automatisieren. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie sicher starten, ohne Schatten-IT zu erzeugen. Er erklärt klare Rollen, einfache Leitplanken und praxisnahe Schritte für einen kontrollierten Aufbau. Sie erfahren, worauf Sie bei Datenschutz, Sicherheit und Kosten achten sollten. Mit einem konkreten Zeitplan, messbaren Zielen und passenden Trainingsformaten schaffen Sie eine belastbare Basis. Das Ergebnis sind stabile Lösungen, die Ihren Alltag spürbar erleichtern und die IT entlasten.

Mitarbeiter befähigen: Citizen Development

Einordnung: Warum Citizen Development gerade jetzt?

KMUs stehen unter Druck Prozessautomatisierung voranzutreiben, ohne lange IT-Projektlaufzeiten. Gleichzeitig sind Entwicklungskapazitäten knapp, während die Erwartungen an Digitalisierung und Servicequalität steigen. Citizen Developer schließen hier eine Lücke, indem sie nahe am Prozess kleine Anwendungen und Automationen erstellen. Reife Low-Code und No-Code Plattformen bieten dafür inzwischen robuste Sicherheits- und Governance-Funktionen. In Deutschland rücken zudem DSGVO, Datenresidenz und Betriebsratsbelange in den Fokus. Sie erfordern klare Leitplanken von Beginn an. Der richtige Einstieg ist daher bewusst klein, sichtbar im Nutzen und sauber abgesichert. Abteilungen wie Vertrieb, Finanzen, HR oder Betrieb eignen sich als Startpunkt, weil hier viele wiederkehrende Aufgaben anfallen. Erste Kandidaten sind Formularprozesse, Freigaben oder einfache Datenerfassungen. Aus kleinen Piloten entsteht so ein belastbares Vorgehen für größere Vorhaben. Wer dies methodisch aufsetzt, gewinnt Tempo und sichert gleichzeitig die Qualitätsmaßstäbe.

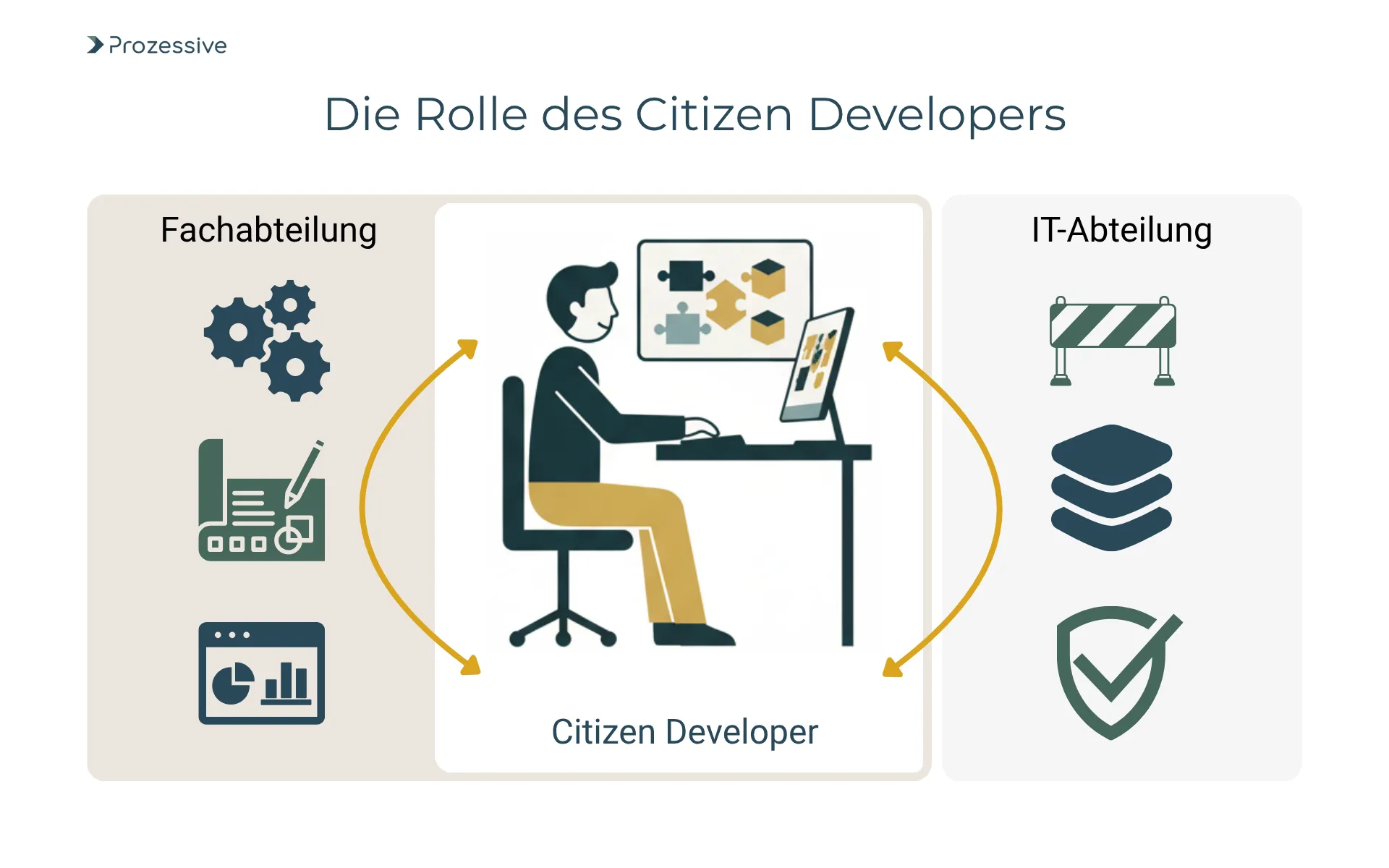

Begriffsklärung: Was ist ein Citizen Developer?

Ein Citizen Developer ist eine fachkundige Person aus der Abteilung, die mit visuellen Baukästen Anwendungen und Workflows erstellt. Der Unterschied zu professionellen Entwicklern: Es geht nicht um komplexe Softwareentwicklung, sondern um pragmatische Lösungen nahe am Geschäftsprozess. Low-Code bedeutet dabei visuelles Bauen mit etwas Skriptlogik; No-Code verzichtet weitgehend auf Code und setzt auf Konfiguration. Beides kann sinnvoll sein, abhängig von Integrationen, Datenmodellen und IT-Standards. Wichtig ist ein gemeinsamer Rahmen mit IT und Informationssicherheit, der Qualität und Sicherheit absichert.

Typische Einsatzfälle im Unternehmen sind Urlaubs- und Bestellfreigaben, einfache Self-Service-Portale, Datenerfassung mit Validierungen, Berichte sowie Benachrichtigungen. Sobald Prozesse fachübergreifend, geschäftskritisch oder stark integriert sind, ist die IT in der Lead-Rolle. Citizen Development ergänzt, ersetzt aber keine professionelle Entwicklung in komplexen Szenarien.

Nutzen und Grenzen in der Praxis

Der größte Nutzen liegt in Geschwindigkeit, Nähe zum Prozess und Entlastung der IT. Fachbereiche können Prototypen in Tagen aufsetzen und iterativ verfeinern. Das verbessert Passgenauigkeit und Akzeptanz, weil die Lösung aus der Praxis kommt. Die IT wiederum fokussiert sich auf die Plattform, Integrationen und Sicherheit, statt jede Formularlogik selbst zu bauen. Transparente Automatisierung senkt Durchlaufzeiten und Fehlerquoten, wenn Datenvalidierung und Verantwortlichkeiten klar sind. So entsteht ein gemeinsamer Wertbeitrag, der sich messen lässt und Investitionen rechtfertigt. Grenzen zeigen sich bei hoher Komplexität, umfangreicher Datenlogik, Latenzanforderungen oder harten Compliance-Vorgaben. Auch Wartung und Skalierbarkeit können zum Risiko werden, wenn die Verantwortung nicht vorab klar verteilt wird.

Erfahrungen zeigen: Für einfache, wiederkehrende Workflows lässt sich die Time-to-Value im Vergleich zu klassischen Projekten um 30 bis 60 Prozent verkürzen. Diese Spanne hängt stark von Datenzugängen, Vorlagen und Review-Geschwindigkeit ab. Entscheidend bleibt, rechtzeitig auf professionelle Entwicklung zu wechseln, wenn es die Risiken erfordern.

Risiken systematisch vermeiden

Ohne Leitplanken entsteht schnell Schatten-IT: unübersichtliche Apps, doppelte Daten, fehlende Backups. Das lässt sich vermeiden, wenn Sie ein zentrales Verzeichnis, Namenskonventionen und Freigabewege definieren. Sicherheit und Datenschutz (DSGVO) benötigen klare Rollen, Datenklassifizierung, technische und organisatorische Maßnahmen sowie dokumentierte Zugriffe. Prüfen Sie Datenstandorte, Auftragsverarbeitungsverträge und Verschlüsselung im Ruhezustand und in der Übertragung. Achten Sie auf sauberes Berechtigungsmanagement, Protokollierung und regelmäßige Reviews besonders für personenbezogene Daten. Ein weiteres Risiko sind steigende Lizenzen und Betriebskosten durch unkoordinierte Nutzung. Ein pragmatisches Kosten- und Lizenzmodell wirkt entgegen. Vendor-Lock-in mindern Sie über Exportfunktionen, offene Schnittstellen und Wiederverwendbarkeit. Überführen Sie veraltete Lösungen planvoll in eine zentrale Plattform. Stabiles Monitoring mit Alerts, Backups und Wiederherstellungsübungen schließt den Kreis und macht den Betrieb vorhersehbar.

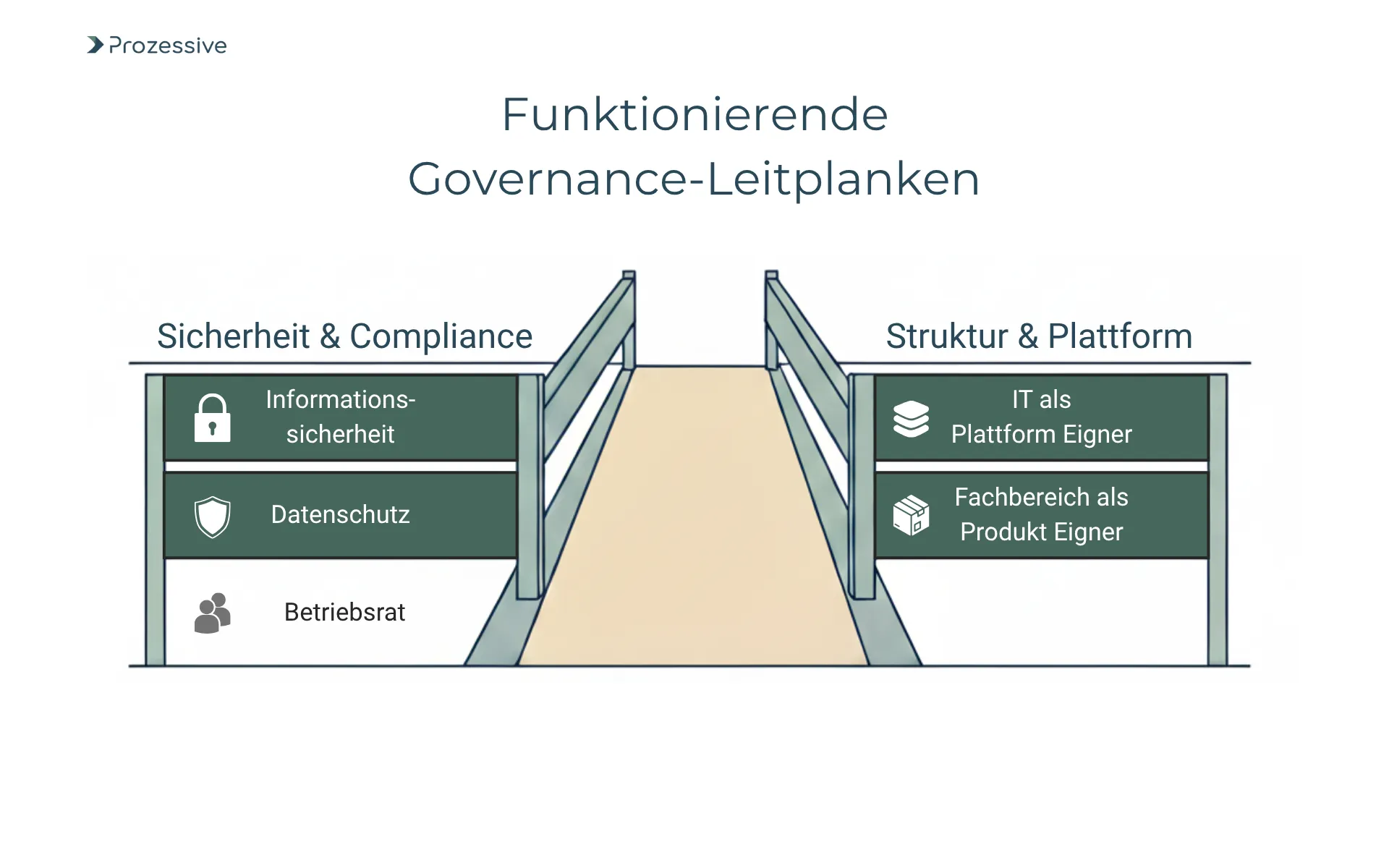

Governance-Leitplanken, die in kleinen Unternehmen funktionieren

Gute Governance ist leichtgewichtig, sichtbar und konsequent. Definieren Sie Rollen: Fachbereich als Product Owner, IT als Plattform-Owner, Informationssicherheit für Sicherheitsfreigaben und Datenschutz für DSGVO-Checks. Ergänzen Sie ggf. den Betriebsrat, wenn Beschäftigtendaten betroffen sind. Legen Sie Reviews fest: fachliche Abnahme, Sicherheits- und Datenschutzreview, technische Architektur. Bauen Sie einen Lebenszyklus auf: Entwurf - Test - Betrieb mit getrennten Umgebungen und versionierten Artefakten. Dokumentation, Testfälle und Risiko-Checklisten gehören zum Standardpaket jeder App. Richtlinien für den Umgang mit Daten und APIs halten Integrationen sauber: Datenkatalog, Eigentum an Datensätzen, API-Richtlinien, Quotas und Namenskonventionen. Vorlagen und technische Standards sparen Zeit und reduzieren Fehler. Halten Sie alles in einem kompakten Handbuch fest, das in den Trainings verankert ist. So entsteht Verbindlichkeit ohne bürokratische Hürden.

Governance ist kein Bremser, sie macht Erfolge reproduzierbar und schützt vor teuren Nacharbeiten.

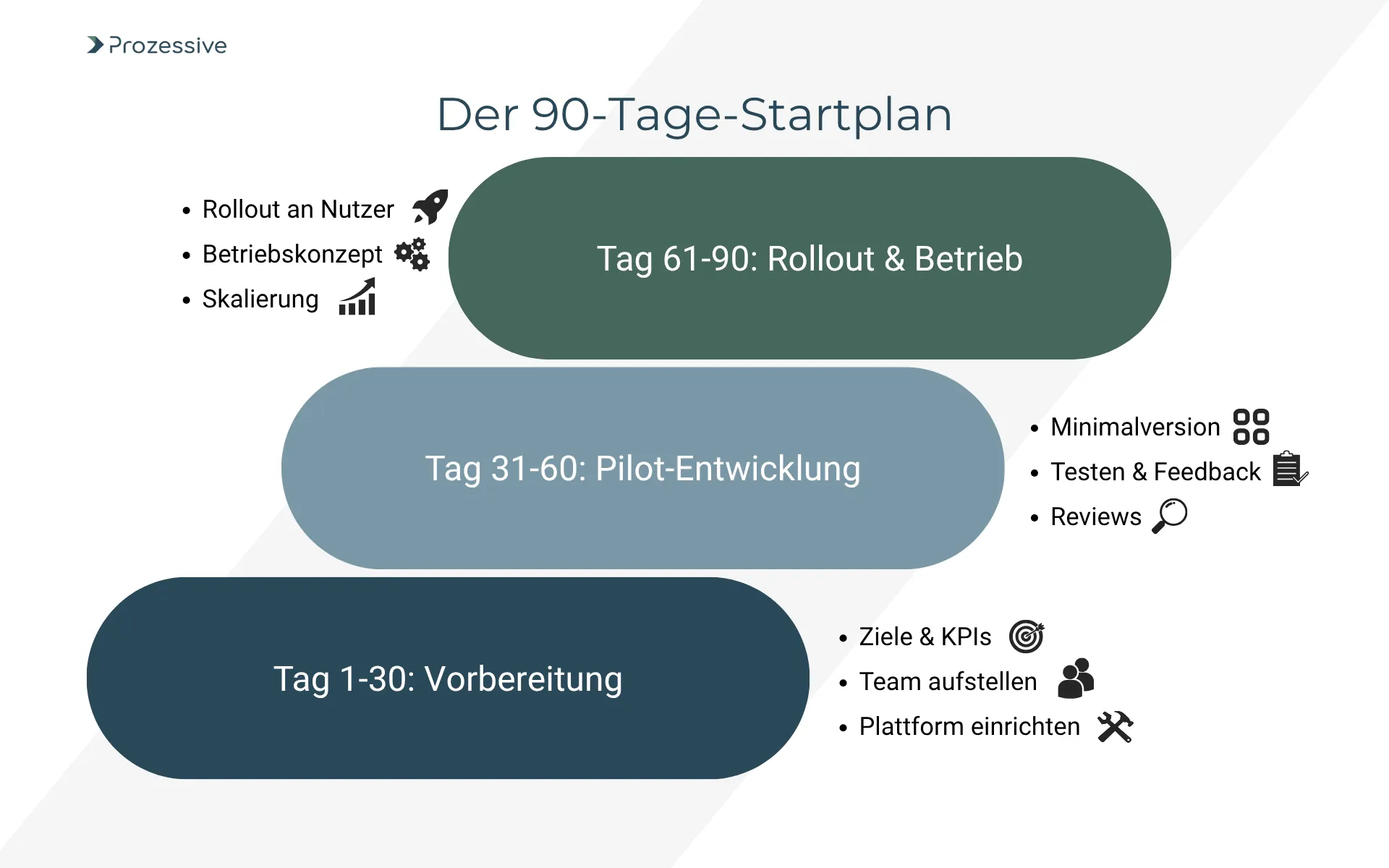

90-Tage-Startplan für Citizen Development

Erfolgreiche Programme starten klein, sichtbar und mit klarer Verantwortung. Wählen Sie einen Prozess mit überschaubarem Risiko, eindeutigem Nutzen und verfügbaren Daten. Vereinbaren Sie messbare Ziele, etwa Durchlaufzeit, Fehlerquote oder Nutzungsrate. Stellen Sie ein Kernteam aus Fachbereich, IT, Informationssicherheit und Datenschutz auf. Richten Sie die Plattformumgebung mit Rollen, Namenskonventionen, Vorlagen und Logging ein. Planen Sie Trainings und Sprechstunden parallel zum ersten Anwendungsfall.

Das folgende Vorgehen bietet sich an:

- Projektauftrag und Ziele in einer Seite festhalten, inklusive Nutzen, Risiken und KPIs.

- Plattformumgebung aufsetzen, Berechtigungen prüfen und eine Sandbox bereitstellen.

- Datenzugriffe klären, Datenschutz-Folgenabschätzung prüfen und technische Maßnahmen dokumentieren.

- Vorlage-App klonen, Minimalversion erstellen und mit echten Beispieldaten testen.

- Reviews terminieren, Maßnahmen priorisieren und die Minimalversion nachschärfen.

- Pilot an 10 bis 20 Nutzer ausrollen, Feedback sammeln und Schulungen anbieten.

- Betriebskonzept (Monitoring, Backup, Supportweg) festziehen und Verantwortliche benennen.

- Entscheidung zur Skalierung treffen, Lessons Learned dokumentieren und Roadmap planen.

Plattform- und Toolauswahl: Kriterien statt Marken

Wählen Sie Plattformen nach Sicherheitsnachweisen, Datenresidenz in EU oder Deutschland, Verschlüsselung und Protokollierung. Prüfen Sie das Rechte- und Rollenmodell, Mandantenfähigkeit, feingranulare Freigaben und Audit-Logs. Achten Sie auf Integrationen: Standard-Connectoren, generische API-Anbindung, Eventing und Webhooks. Für die Governance zählen ein zentraler App-Katalog, Versionsverwaltung und Deployment-Pipelines. Das Kostenmodell sollte Personen, Laufzeit, speicherintensive Workloads und Integrationen klar trennen. Testen Sie außerdem Exportfunktionen, Backup/Restore und Migrationspfade, hier entscheidet sich die langfristige Flexibilität.

Die nachfolgende Übersicht schärft die Abgrenzung zwischen Low-Code und No-Code für typische KMU-Fälle. Sie dient als Orientierung, ersetzt aber keine konkrete Evaluierung. Kombinierte Ansätze sind häufig sinnvoll, etwa No-Code für Frontends und Low-Code für Logik. Entscheidend ist, Komplexität dort zu verorten, wo sie beherrschbar bleibt.

| Einsatzfeld | No-Code (typisch) | Low-Code (typisch) |

|---|---|---|

| Formular-Workflows und Freigaben | Konfigurative Flows, Standard-Formulare | Erweiterte Validierungen, mehrstufige Logik |

| Datenintegration | CSV/Standard-Connectoren | Individuelle APIs, Datenmapping, Fehlerbehandlung |

| Reporting | Vordefinierte Dashboards | Berechnete Kennzahlen, Custom-Visuals |

| Automatisierung | Benachrichtigungen, einfache Regeln | Ereignisgesteuerte Prozesse, komplexe Ausnahmen |

| Erweiterbarkeit | Geringe Anpassungen | Wiederverwendbare Komponenten, Skripting |

Eine klare Evaluierung und Beschaffung sinnvoller Anwendungsplattformen reduziert spätere Umbauten und Betriebskosten. Prüfen Sie Datenmengen, Antwortzeiten und Fehlerpfade realistisch. Halten Sie Annahmen fest und widerlegen Sie sie planvoll. So vermeiden Sie Überraschungen, wenn die Nutzung steigt.

Training und Enablement: Fähigkeiten systematisch aufbauen

Kompetenzaufbau ist der Engpass, nicht die Technik. Entwickeln Sie Lernpfade von Grundlagen über Datenmodellierung bis zu allen oben genannten Governance-Punkten. Kombinieren Sie Selbstlernmodule, kurze Live-Labs und betreute Sprechstunden. Eine Community of Practice fördert Austausch, Wiederverwendung und Standards. Mentoring und Reviews stärken die Praxisfähigkeit und etablieren saubere Arbeitsweisen. Eine Vorlagenbibliothek mit App-Skeletten, Testfällen und Dokumentationsbausteinen schafft Konsistenz. Organisieren Sie Support-Prozesse mit klaren Eskalationswegen: zuerst Community, dann Plattform-Support, anschließend IT- und Sicherheitsteams. Halten Sie Antwortzeiten und Zuständigkeiten fest. Messen Sie Lernfortschritt und Anwendungserfolg gemeinsam. So wird Enablement zu einem kontinuierlichen Baustein der Automatisierung, nicht zu einem einmaligen Trainingsevent.

Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll nutzen

Künstliche Intelligenz kann Formulare, Klassifikationen oder Texteingaben beschleunigen. Regeln Sie, welche Daten verarbeitet werden dürfen, und sperren sensible Inhalte, sofern keine Rechtsgrundlage vorliegt. Definieren Sie Prompt-Standards und verpflichtende Reviews, damit Antworten fachlich geprüft werden. Wählen Sie Modelle mit nachvollziehbaren Protokollen, konfigurierbarer Datenhaltung und klaren Audit-Logs. So bleibt KI ein Werkzeug im Rahmen der Prozessautomatisierung, nicht ein unkontrollierter Automatismus.

Akzeptanz im Fachbereich

Akzeptanz entsteht durch Kultur, Nutzen, Transparenz und Beteiligung. Binden Sie Stakeholder früh ein und zeigen Sie greifbare Effekte, etwa verkürzte Durchlaufzeiten oder weniger Doppelerfassungen. Kommunizieren Sie Grenzen und Risiken offen, inklusive Datenschutz und Betrieb. Setzen Sie Anreize für qualitativ gute Beiträge, beispielsweise Sichtbarkeit in der Community oder Zeitbudgets für Verbesserungsideen. Bei Beschäftigtendaten sollten Sie den Betriebsrat einbeziehen und Wirkungen auf Arbeitsinhalte und Leistungsmessung klarstellen. Halten Sie eine offene Themensammlung sichtbar und priorisieren Sie nach Wirkung und Risiko. Teilen Sie Ergebnisse in kurzen Demos, um Feedback zu verankern. So entsteht ein Kreislauf aus Lernen, Verbessern und Skalieren. Das schafft Vertrauen und nachhaltige Nutzung.

Messgrößen/KPIs

Messbarkeit verhindert Bauchentscheidungen und schafft eine gemeinsame Grundlage um über Fortschritt zu diskutieren. Starten Sie mit wenigen, eindeutigen Kennzahlen, die Sie zuverlässig erfassen können. Trennen Sie Output (z. B. Anzahl Apps) von Outcome (z. B. gesparte Stunden). Legen Sie Referenzwerte fest und planen Sie Reviews im Quartalsrhythmus. Verknüpfen Sie KPIs mit Governance, etwa verpflichtende Tests oder Freigaben. So fördern Sie Qualität, nicht nur Quantität.

Mögliche Messgrößen:

- Durchlaufzeit pro Prozessschritt vor und nach Automatisierung, gemessen in Median und 90. Perzentil.

- Fehlerrate je Vorgang (z. B. Rückläufer, Nacharbeiten) im Vergleich zur Referenz.

- Nutzungsrate pro Lösung (aktive Nutzer, Sessions, abgeschlossene Vorgänge) je Monat.

- Zeitaufwand für Betrieb und Support pro Lösung im Verhältnis zum Nutzen.

- Anzahl und Schwere von Sicherheits- oder Datenschutzbefunden je Review-Zyklus.

- Anteil wiederverwendeter Komponenten/Vorlagen an allen neuen Lösungen.

- Verhältnis von Citizen-Developer-Entwicklungszeit zu IT-Unterstützungszeit pro Projekt.

Skalierung und Nachhaltigkeit

Skalierung verlangt klare Verantwortung und planbaren Betrieb. Weisen Sie für jede Lösung einen fachlichen und technischen Eigentümer zu. Etablieren Sie ein sauberes Release-Management mit Versionierung, Change-Logs und rückspielbaren Deployments. Kosten steuern Sie über Budgetgrenzen, Lizenzberichte und Nutzungsanalysen. Planen Sie unbedingt Kapazitäten für Wartung, Sicherheitsupdates und Anpassungen an neue Richtlinien ein. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Erwartungen im Nachgang an dieser Stelle enttäuscht werden. Dokumentation und Wissenssicherung gehören in ein zentrales Repository mit eindeutigen Namenskonventionen. So stellen Sie sicher, dass alle von den Erfahrungen profitieren.

Alte oder parallele Lösungen brauchen einen Rückbau- bzw. Konsolidierungs-Pfad mit Archivierung, Datenlöschung und Benutzerkommunikation. Prüfen Sie halbjährlich Redundanzen und Konsolidierung. So bleiben Kosten kontrollierbar, Qualität stabil und die Plattform attraktiv für weitere Bereiche.

Fazit

Citizen Development kann für KMUs spürbare Entlastung bringen, wenn Governance, Befähigung und Betrieb von Anfang an stehen. Wählen Sie einen überschaubaren Rahmen, definieren Sie klare Ziele und setzen Sie ein gemischtes Team auf. Starten Sie mit einer Minimalversion, prüfen Sie Sicherheit und Datenschutz und messen Sie den Nutzen. Skalieren Sie erst, wenn Betrieb und Kosten im Griff sind.

Der pragmatische nächste Schritt ist ein Pilot mit enger Begleitung, festen Reviews und einem konkreten Plan. So entsteht Tempo mit Kontrolle und Prozessautomatisierung, die Bestand hat.