· Andreas Schwarz · Fachartikel · 8 min read

KI-Projekte: Erwartungen vs. Realität

Was ein KI-Projekt wirklich bedeutet: realistische Prozessautomatisierung, klare Governance und messbarer Nutzen für Entscheider.

Teaser

Prozessautomatisierung mit Künstlicher Intelligenz klingt nach schnellen Gewinnen. In der Praxis entscheiden der richtige Rahmen, saubere Datenarbeit und Governance über den Erfolg. Dieser Beitrag zeigt, was ein KI-Projekt im deutschen Unternehmenskontext wirklich umfasst, von der Use-Case-Auswahl über Architekturfragen bis zum Betrieb. Sie erhalten klare Kriterien, realistische Zeitachsen und eine Checkliste für den Start. So vermeiden Sie Fehlinvestitionen, schaffen schnellen Mehrwert und eine belastbare Grundlage für Skalierung ohne unnötige Risiken.

KI-Projekte: Erwartungen vs. Realität

Warum “KI-Projekte” oft falsch verstanden werden

Viele Vorhaben starten mit dem Ziel, ein Modell zu bauen oder generative Antworten zu liefern. Damit bleibt der Blick zu schmal. Ein KI-Projekt im Unternehmenskontext ist eine Ende-zu-Ende-Veränderung von Arbeitsabläufen, Systemen und Verantwortlichkeiten. Es umfasst Use-Case-Definition, Daten- und Prozessgrundlagen, Architektur, Beschaffungsstrategie, Umsetzung, Betrieb, Sicherheit und Compliance. Erst in dieser Gesamtsicht entsteht nachhaltiger Nutzen. Besonders in der Prozessautomatisierung gilt: Die Maschine ist nur ein Baustein, das Ergebnis zählt im Prozess.

Für Entscheider sind regulatorische und organisatorische Rahmenbedingungen zentral. DSGVO, BDSG und der EU AI Act setzen Leitplanken, die früh in Planung und Design einfließen müssen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, IT und Fachbereichen entscheidet über Akzeptanz und Tempo. Wer früh Klarheit über den Projektrahmen und Governance schafft, spart Zeit, Kosten und vermeidet spätere Reibungsverluste. So wird das Vorhaben beherrschbar und anschlussfähig an bestehende Digitalisierungsinitiativen.

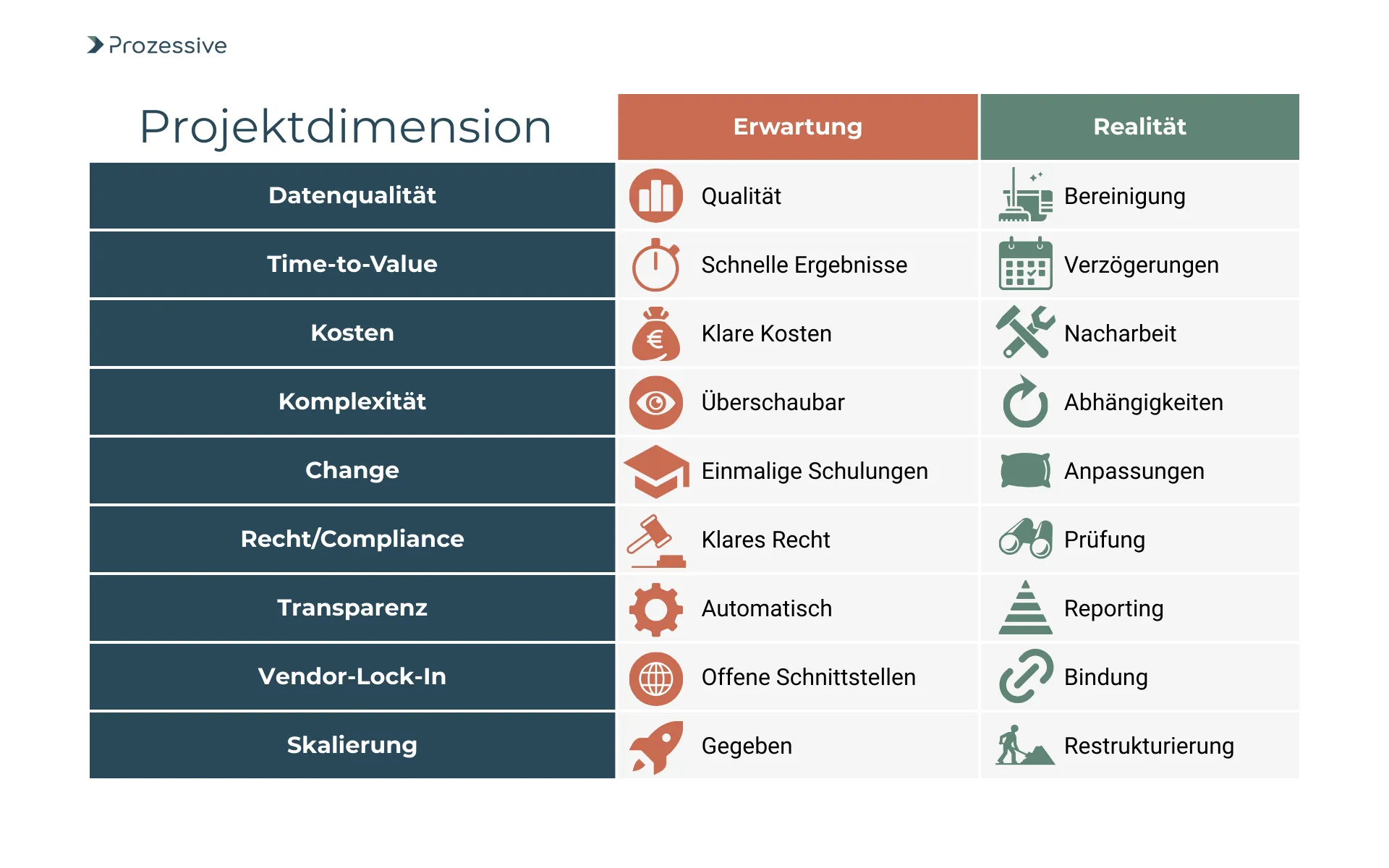

Erwartungen vs. Realität

Viele Erwartungen speisen sich aus Demos oder Pilotversuchen unter Laborbedingungen. Die betriebssichere Umsetzung in produktive Prozesse bringt zusätzliche Anforderungen mit sich. Datenzugriff, Sicherheit, Skalierung, Monitoring und Change Management sind selten in der ersten Demo sichtbar. Für Prozessautomatisierung kommen noch fachliche Regeln, Ausnahmelogiken und menschliche Freigaben hinzu. Realistische Planung vermeidet Enttäuschungen und hält Budgets im Rahmen. Die folgende Gegenüberstellung ordnet typische Wahrnehmungen ein und macht implizite Annahmen sichtbar.

- Datenqualität

Erwartung: Interne Daten sind nutzbar.

Realität: Relevante Daten sind verstreut, unvollständig oder widersprüchlich; Bereinigung und Vereinheitlichung dominieren die ersten Sprints. - Time-to-Value

Erwartung: Mehrwerte in Wochen.

Realität: Stabiler Erstnutzen in 3-9 Monaten (Annahme je nach Komplexität), da Daten, Integration, Sicherheit und Freigaben Zeit brauchen. - Kosten

Erwartung: Modellkosten dominieren.

Realität: Integrations-, Daten- und Betriebskosten übersteigen häufig Modellkosten; laufende Betriebs- und Monitoring-Aufwände fallen dauerhaft an. - Komplexität

Erwartung: Ein Modell löst den Prozess.

Realität: Kombination aus Regeln, Statistik und Orchestrierung; Randfälle und Eskalationen bleiben menschlich. - Change Management

Erwartung: Schulung genügt.

Realität: Rollen, Verantwortlichkeiten und Kontrollen ändern sich; Fachbereiche müssen aktiv mitgestalten und übernehmen Verantwortung. - Recht/Compliance

Erwartung: Einmalige Prüfung.

Realität: Kontinuierliche Dokumentation, Risikoanalysen, Modellkarten und Re-Evaluierungen, insbesondere bei Daten- oder Modelländerungen. - Transparenz

Erwartung: Erklärungen auf Knopfdruck.

Realität: Erklärbarkeit ist je nach Modelltyp begrenzt; pragmatische Nachvollziehbarkeit über Logs, Policies und Entscheidungspfade ist nötig. - Vendor-Lock-in

Erwartung: Einfach wechselbar.

Realität: Abhängigkeiten entstehen durch APIs, Datenformate und Betriebsprozesse; Exit-Strategien und Portabilität müssen von Anfang an geplant werden. - Skalierung

Erwartung: Pilot skaliert linear.

Realität: Skalierung scheitert oft an Prozessvarianten, Systemgrenzen, Lizenzen und fehlender Verantwortung im Betrieb.

Wer Erwartungen aktiv kalibriert, plant Ressourcen realistisch ein und schafft interne Glaubwürdigkeit. So wird das Projekt weniger anfällig für Eskalationen und erreicht schneller belastbare Ergebnisse. Transparente Annahmen und klare Meilensteine sind dafür die einfachsten, aber wirksamsten Hebel.

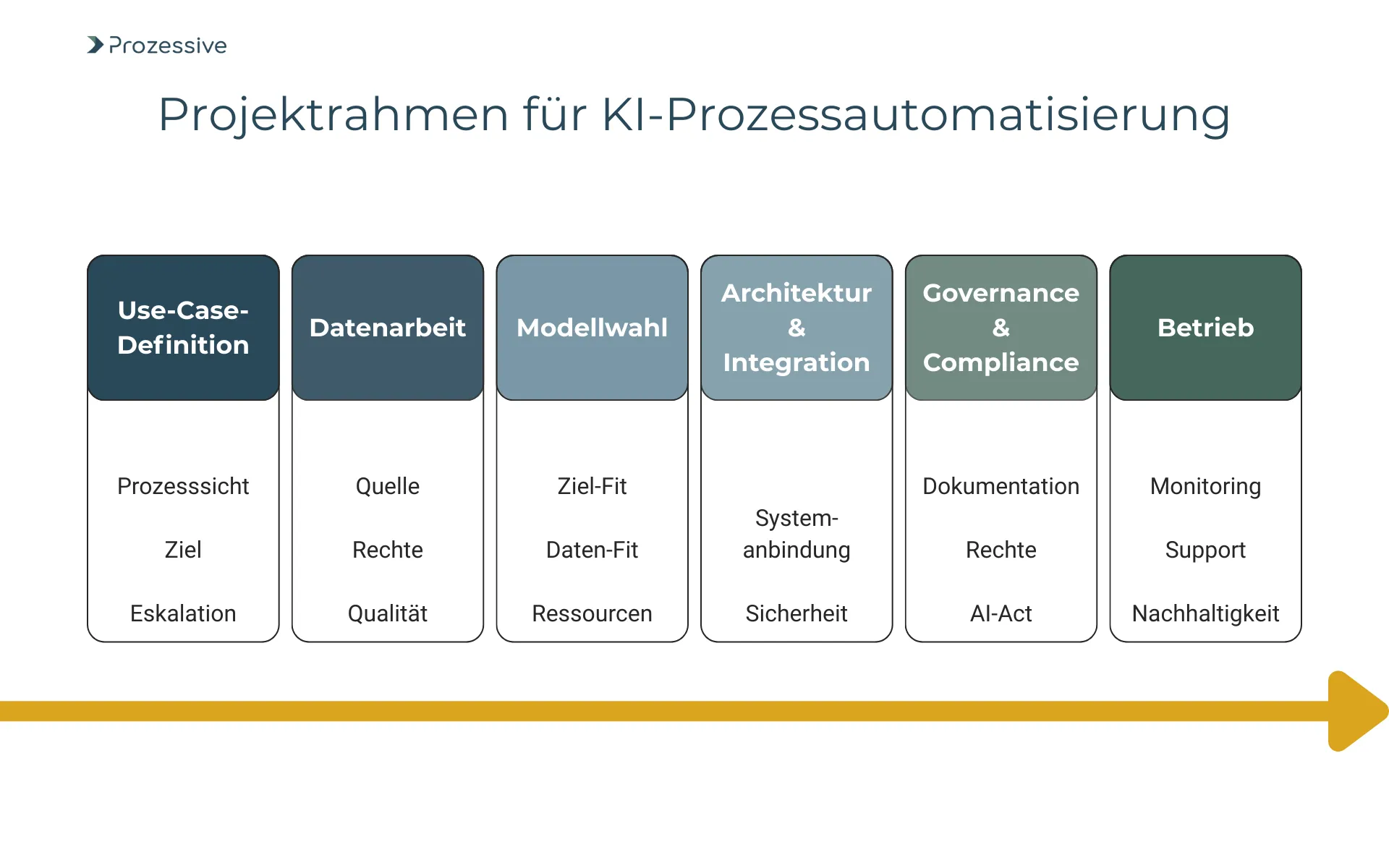

Welcher Projektrahmen ist realistisch?

Ein tragfähiger Rahmen beginnt mit der Use-Case-Definition aus Prozesssicht: Welche Entscheidung oder Aufgabe wird automatisiert, unter welchen Daten- und Qualitätsbedingungen, mit welchem Eskalationspfad und Service-Level? Danach folgt die Datenarbeit: Quellen identifizieren, Zugriffsrechte klären, Datenqualität messen, Lücken schließen. Erst dann lohnt die Auswahl von Modellen oder Diensten. In der Prozessautomatisierung bewährt sich ein Verbund aus Regeln (deterministisch), statistischen Verfahren (robust) und ML/LLM (für unstrukturierte Inhalte). Die Orchestrierung mit klaren Übergaben an Menschen verhindert Fehlsteuerung.

Zentrale Einsicht: Automatisieren Sie zuerst die Entscheidung, nicht die Technologie. Modellwahl folgt aus Prozessziel, Datenlage und Kontrollen; nicht umgekehrt.

Zur Architektur zählen Integrationspunkte in Fachsysteme (ERP, DMS, CRM), sichere Betriebsumgebungen und Observability. Sicherheit umfasst Datenminimierung, Zugriffskontrollen, Geheimnisschutz, Protokollierung und Angriffserkennung. Compliance bedeutet dokumentierte Zweckbindung, Rechtsgrundlagen, Speicherfristen und Betroffenenrechte nach DSGVO/BDSG. Der EU AI Act verlangt je nach Risiko eine Risiko- und Qualitätssteuerung sowie Transparenzhinweise. Nachhaltiger Wert entsteht erst im Betrieb.

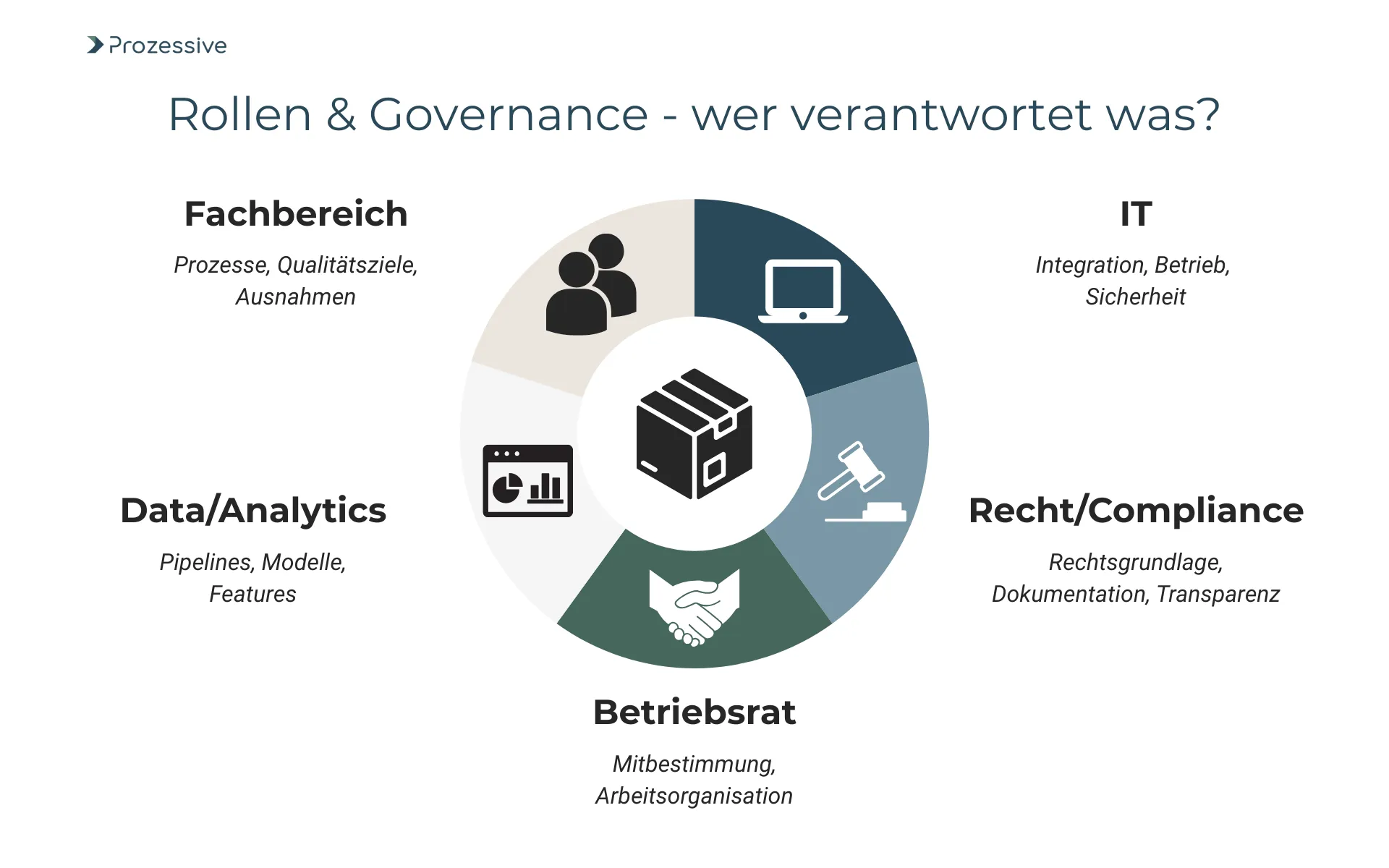

Organisation, Rollen und Governance

Erfolgreiche KI-Projekte bauen auf klare Rollen. Der Fachbereich definiert Prozesse, Qualitätsziele und Ausnahmen. IT verantwortet Integration, Betrieb und Sicherheit. Data/Analytics gestaltet Datenpipelines, Feature- und Modellmanagement. Recht/Compliance prüft Rechtsgrundlagen, Transparenz- und Dokumentationspflichten. Der Betriebsrat wird frühzeitig eingebunden, wenn Arbeitsorganisation, Leistungserfassung oder Mitbestimmungsfragen berührt sind.

Auf Regulierungsebene sind drei Punkte praxisrelevant.

- Erstens: DSGVO-Konformität mit Datenminimierung, Zweckbindung, Rechenschaftspflicht und Schutz durch Technikgestaltung.

- Zweitens: Der EU AI Act verankert risikobasierte Pflichten von Transparenzanforderungen bei generativen Systemen bis zu Qualitäts- und Governancepflichten für höheres Risiko.

- Drittens: Branchenregeln können zusätzliche Kontrollen verlangen. Governance heißt: dokumentieren, überprüfen, nachbessern als wiederkehrender Prozess.

Architektur und Beschaffung

Bei Build vs. Buy gilt: Kaufen Sie, was Sie nicht vom Wettbewerb abhebt; bauen Sie, was Ihr Geschäftsmodell prägt. Standards für OCR, Klassifikation oder Übersetzung lassen sich meist zukaufen. Differenzierende Logiken, domänenspezifische Modelle und Prozessorchestrierung lohnen sich oft eher intern oder als erweiterte Konfiguration. Wählen Sie Komponenten so, dass Datenportabilität, API-Stabilität und Exit-Szenarien gesichert sind. Das reduziert Vendor-Lock-in und schafft Verhandlungsspielraum.

Cloud vs. On-Prem ist eine Frage von Datenschutz, Latenz, Kosten und Skalierbarkeit. Cloud beschleunigt Experimente und Skalierung, verlangt aber strikte Daten- und Schlüsselverwaltung. On-Prem bietet Kontrolle über Datenflüsse, ist jedoch investitions- und betreuungsintensiver. Für KMUs ist ein Cloud-First-Ansatz mit klaren Sicherheits- und Portabilitätsanforderungen oft pragmatisch, ergänzt um lokale Verarbeitung für sensible Teile.

Bei Open-Source vs. proprietär entscheidet neben allgmeinen Lizenzfragen die Betriebskompetenz. Open Source schafft Transparenz und Unabhängigkeit, erfordert aber eigene Wartung und Sicherheitspatches. Proprietäre Dienste bieten Komfort, Support und oft bessere Out-of-the-box-Leistung, binden jedoch enger an Hersteller.

Wirkung messen: Von Prozesskennzahlen und Risiken

Ohne klare Kennzahlen bleibt der resultierende Nutzen nur eine Behauptung. Starten Sie mit einer Basislinie des heutigen Prozesses: Durchlaufzeiten, Fehlerquoten, Nacharbeit, Service-Level, Produktivitätskennzahlen pro Volumeneinheit. Legen Sie Zielwerte und Toleranzen fest und bestimmen Sie, welche Anteile automatisiert, unterstützt oder manuell bleiben. Messen Sie zusätzlich Nutzersignale wie Eskalationsraten oder Korrekturaufwände. Für generative Komponenten sind Halluzinationsraten und Prompt-Sensitivität relevante Qualitätsmetriken. So entsteht ein belastbares Bild der Wirkung.

Eine schlanke KPI-Architektur schlägt jede Zahlensammlung: 3-5 harte Prozess-KPIs, 2 Risiko-KPIs, 1 Kosten-KPI pro Use Case genügen für Steuerbarkeit.

Für den ROI rechnen Sie Zeitersparnis, Fehlerminimierung und Qualitätsverbesserung gegen Lizenz-, Infrastruktur-, Betriebs- und Change-Kosten. Plausible Spannbreiten sind hilfreicher als Scheinpräzision: Reduktion der Bearbeitungszeit um 20-40 Prozent oder Abnahme der Fehlerquote um 30-60 Prozent in standardisierten Aufgaben. Risiken gehören in die Kalkulation: Ausfallzeiten, Sicherheitsvorfälle und Reputationsschäden.

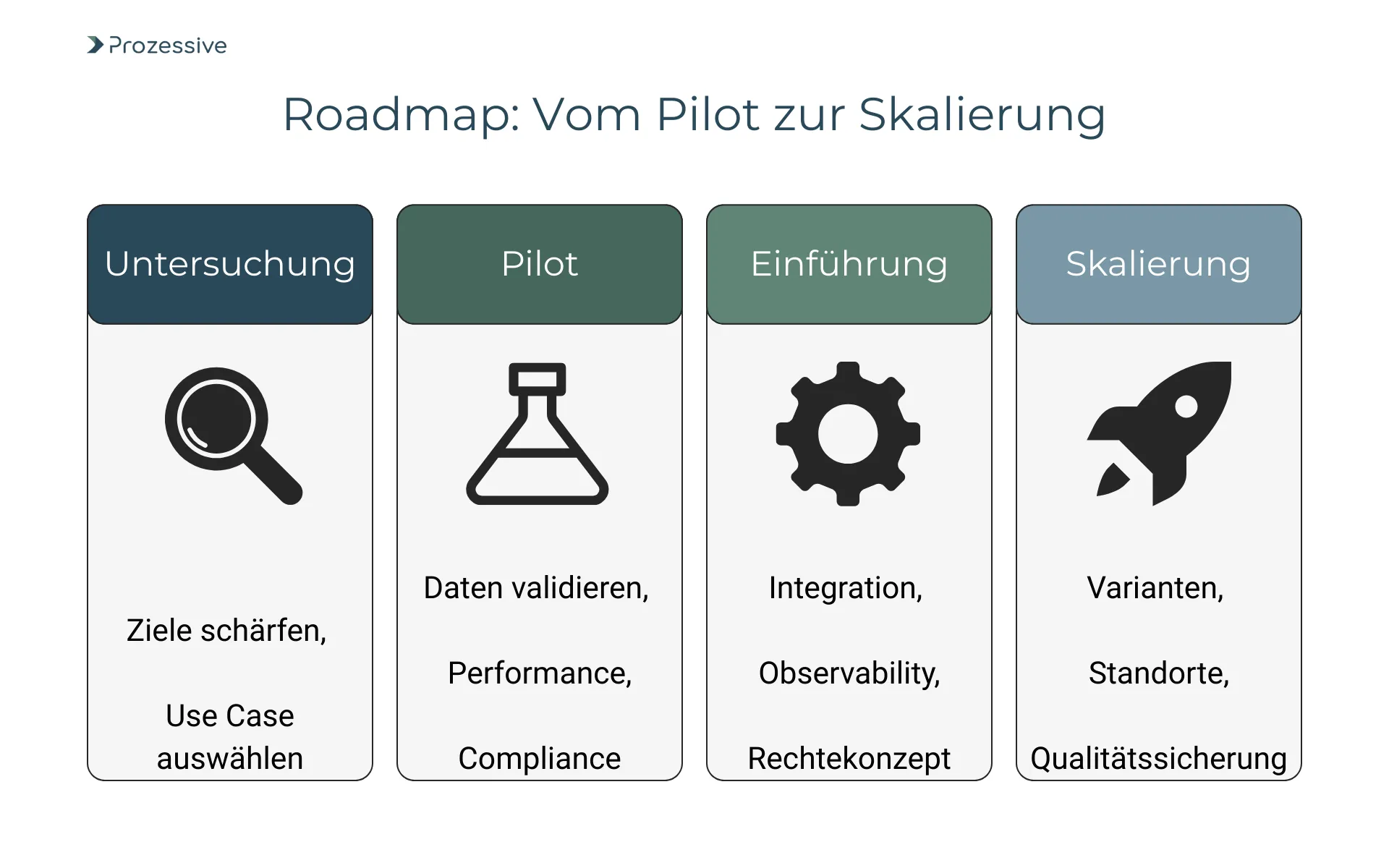

Roadmap von Pilot zu Skalierung

Beginnen Sie mit einer Untersuchung, die Geschäftsziele scharf fasst und einen kleinen, messbaren Use Case auswählt. Der Pilot validiert Datenzugang, Qualität und Modellperformance in realistischer Umgebung - inklusive Sicherheits- und Compliance-Checks. In der begrenzten Einführung härten Sie Integration, Observability, Rechtekonzepte und Support-Prozesse aus. Danach folgt die Skalierung auf zusätzliche Varianten, Standorte oder Sprachen, flankiert von Training, Dokumentation und automatisierter Qualitätssicherung. Jede Stufe endet mit einem Go/No-Go anhand definierter Kriterien.

- Business-Fit:

Klarer Nutzenfall, messbare KPIs, akzeptierte Zielwerte und definierte Eskalationspfade. - Daten-Fit:

Identifizierte Quellen, dokumentierte Qualität, rechtlicher Zugriff, definierte Datenflüsse und Aufbewahrung. - Architektur-Fit:

Integrationspunkte, Sicherheitskontrollen, Observability, Betrieb und Backup/Restore geklärt. - Compliance-Fit:

DSGVO-Rechtsgrundlage, Zweckbindung, Betroffenenrechte, EU-AI-Act-Pflichten und Dokumentation abgedeckt. - Betriebs-Fit:

Rollen im Betrieb, Support- und Incident-Prozesse, Patch-Management und Kapazitäten gesichert. - Change-Fit:

Schulungen, Arbeitsanweisungen, Betriebsratseinbindung, Kommunikationsplan und Feedbackkanäle aktiv. - Risiko-Fit:

Bedrohungsmodell, Missbrauchs- und Prompt-Schutz, Lieferkettenrisiken adressiert. - Finanz-Fit:

ROI-Modell, Kostenobergrenzen, Exit-Strategien und Vertragsmechanismen definiert.

Diese Checkliste verhindert, dass wesentliche Themen überraschend erst in der Produktivnahme auftauchen. Sie schafft klare Entscheidungstore und macht Risiken früh verhandelbar. Für KMU reduziert sie Komplexität und ermöglicht fokussierte Investitionen, ohne Governance zu vernachlässigen. Wer die Kriterien in jedem Meilenstein wiederholt, etabliert einen lernenden Betrieb und reduziert spätere Reibungsverluste.

Fazit: Realistisch planen, konzentriert liefern

Ein KI-Projekt ist kein Modell, sondern ein Organisationsvorhaben mit Technikanteil. In der Prozessautomatisierung zählen messbare Verbesserungen in Qualität, Geschwindigkeit und Stabilität getragen von Daten, Architektur und Governance. Realistische Erwartungen, klare Rollen und ein schlanker KPI-Rahmen bringen Sie schneller zum Mehrwert. Beginnen Sie mit einem überschaubaren Use Case und steigern Sie sich anschließend.

Nächste Schritte: Formulieren Sie einen Prozess in 1-2 Sätzen, definieren Sie 3-5 Kern-KPIs und prüfen Sie die Roadmap-Kriterien. Starten Sie einen Pilot mit klarer Abbruchbedingung, anschließend eine begrenzte Einführung. Halten Sie Entscheidungen, Risiken und Ergebnisse knapp dokumentiert. Dann wird aus Anspruch Realität.