· Andreas Schwarz · Fachartikel · 10 min read

Orchestrierung

Orchestrierung verbindet einzelne Automatisierungen zu einem steuerbaren Gesamtprozess - und wird damit zur zentralen Schaltstelle für transparente, skalierbare und fachübergreifende digitale Abläufe.

Teaser

Automatisierung bedeutet mehr als nur einzelne Aufgaben zu beschleunigen. Sobald mehrere Prozesse, Systeme und Technologien zusammenspielen sollen, wird es komplex - und genau hier kommen Orchestratoren ins Spiel. Sie koordinieren, überwachen und steuern Automatisierungen über Systemgrenzen hinweg und sorgen dafür, dass aus Einzelmaßnahmen ein funktionierendes Ganzes wird. In diesem Artikel erfahren Sie, was Orchestrierung bedeutet, wann sie sinnvoll ist, wie sie sich von RPA oder Skripten unterscheidet - und warum sie zur Schaltzentrale Ihrer digitalen Transformation werden kann.

Orchestrierung verstehen: Was ist das eigentlich?

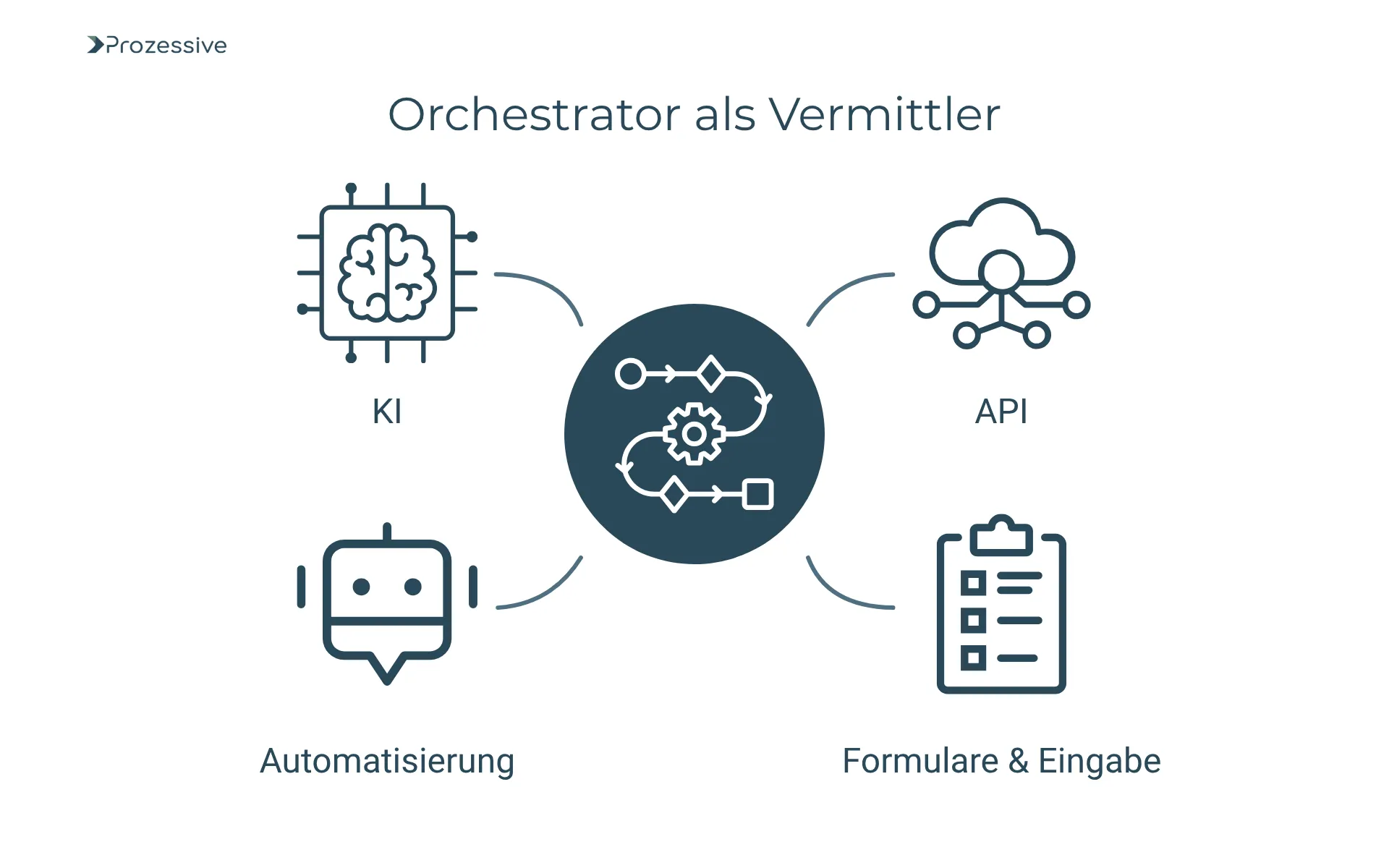

Der Begriff Orchestrierung stammt ursprünglich aus der Musik und beschreibt die gezielte Abstimmung verschiedener Instrumente zu einem stimmigen Gesamtwerk. Übertragen auf Automatisierung bedeutet das: Einzelne Softwarelösungen, Prozesse, APIs oder Systeme arbeiten nicht isoliert nebeneinander, sondern werden über eine zentrale Steuerung intelligent miteinander verbunden.

Ein Orchestrator ist eine Software-Plattform, die Prozesse modelliert, ausführt, überwacht und mit Regeln oder Bedingungen versieht. Sie verbindet Einzelautomatisierungen und menschliches Handeln zu einem übergreifenden Prozessfluss - häufig grafisch modelliert über Standards wie BPMN (Business Process Model and Notation).

Warum braucht man Orchestrierung?

Einzelautomatisierungen mit Tools wie RPA oder Skripten lösen punktuelle Probleme. Das funktioniert gut, solange die Prozesse überschaubar bleiben. Sobald aber Prozesse über mehrere Abteilungen, Systeme oder Technologien hinweg laufen, stößt dieser Ansatz an Grenzen.

Typische Herausforderungen sind System- und Medienbrüche, etwa wenn ein digital erfasster Vorgang ausgedruckt, manuell geprüft und dann per E-Mail oder in einem anderen System weiterbearbeitet wird. Auch der Wechsel von Zuständigkeiten - etwa zwischen Abteilungen, Hierarchiestufen oder sogar externen Dienstleistern - führt oft zu Inkonsistenzen, Verzögerungen und einem Verlust von Nachvollziehbarkeit. Hinzu kommt der steigende Wartungsaufwand für Einzelautomatisierungen: Sobald Prozesse wachsen oder sich ändern, müssen oft mehrere Stellen manuell angepasst werden, was fehleranfällig ist und die Skalierbarkeit einschränkt.

Orchestrierung greift genau hier: Sie schafft eine übergeordnete Logik, die den gesamten Prozessfluss abbildet und kontrolliert. Entscheidungen, Zustände und Übergaben werden zentral definiert, dokumentiert und technisch ausgeführt. Das reduziert Schnittstellenprobleme, erhöht die Transparenz und vereinfacht die Wartung.

Pro und Contra im Überblick: Orchestrierung

| Vorteile der Orchestrierung | Herausforderungen der Orchestrierung |

|---|---|

| End-to-End-Sicht auf Prozesse | Höherer Initialaufwand bei Einführung |

| Reduziert manuelle Übergaben und Systembrüche | Bedarf an Prozessmodellierung und Dokumentation |

| Transparenz und Nachvollziehbarkeit | Erfordert Abstimmung zwischen Fachbereichen und IT |

| Skalierbarkeit bei wachsender Prozesslandschaft | Investition in geeignete Tooles und Schulungen notwendig |

| Integration menschlicher und technischer Aufgaben | Komplexitätssteigerung bei sehr dynamischen Prozessen |

Beispiel:

Ein Unternehmen digitalisiert seinen Bewerbungsprozess. E-Mails mit Bewerbungsunterlagen werden automatisiert ausgelesen, die Dokumente analysiert und mit Stellenanforderungen abgeglichen. Danach folgt die fachliche Bewertung durch die zuständige Abteilung. Je nach Entscheidung wird die Bewerbung weitergeleitet, zurückgestellt oder abgelehnt — inklusive standardisierter Rückmeldung an die Bewerbenden.

Was auf den ersten Blick automatisiert wirkt, ist ohne Orchestrierung oft fehleranfällig: Medienbrüche entstehen, wenn Informationen zwischen Systemen (z. B. E-Mail, HR-Software, CRM) nicht sauber übertragen werden. Manuelle Zwischenschritte sorgen für Verzögerungen - etwa beim Wechsel der Zuständigkeit von HR zur Fachabteilung. Der Prozess bleibt fragmentiert, unübersichtlich und wartungsintensiv.

Mit einem Orchestrator wird der gesamte Ablauf modelliert, automatisch gesteuert und transparent dokumentiert. Zustandswechsel, Eskalationen und Entscheidungen werden zentral erfasst. Der Prozess bleibt konsistent — auch bei Änderungen oder Ausfällen. Fachabteilungen greifen gezielt ein, wenn nötig, und können sich auf inhaltliche Entscheidungen konzentrieren statt auf Statusabfragen und Koordinationsaufwand.

Wie funktioniert Orchestrierung in der Praxis?

Die grundlegende Idee hinter Orchestrierung ist, dass Einzelautomatisierungen und menschliche Eingriffe nicht länger isoliert oder in separaten Tools stattfinden, sondern durch eine zentrale Instanz gesteuert, überwacht und in logischer Reihenfolge ausgeführt werden. Diese Instanz - der Orchestrator - koordiniert, wann welche Systeme, Aktionen oder Personen aktiviert werden, basierend auf Ereignissen, Bedingungen oder Zeitpunkten.

Kernstück dieser Steuerung ist meist ein grafisch modellierter Prozessablauf. Viele Plattformen setzen hier auf BPMN (Business Process Model and Notation), da es sowohl technisch präzise als auch für Fachabteilungen verständlich darstellbar ist. Das Modell legt die Struktur des Prozesses fest: Startbedingungen, Abzweigungen, Benutzeraufgaben, technische Tasks und Eskalationsmechanismen. Der Orchestrator interpretiert dieses Modell und setzt es in ausführbare Abläufe um - inklusive Monitoring, Logging und Wiederherstellung bei Fehlern.

Stellen Sie sich vor, ein Prozess besteht aus zehn Schritten - von der Formularübermittlung bis zur abschließenden Freigabe durch die IT. Ohne Orchestrierung müsste jeder Schritt einzeln koordiniert werden: Skripte auslösen, E-Mails schreiben, APIs manuell ansprechen, den Status tracken. Ein Orchestrator bündelt das alles. Sobald das Formular eingeht, startet automatisch der Prozess. Daten werden geprüft, Beteiligte informiert, Entscheidungen dokumentiert - ohne, dass jemand den Überblick verliert.

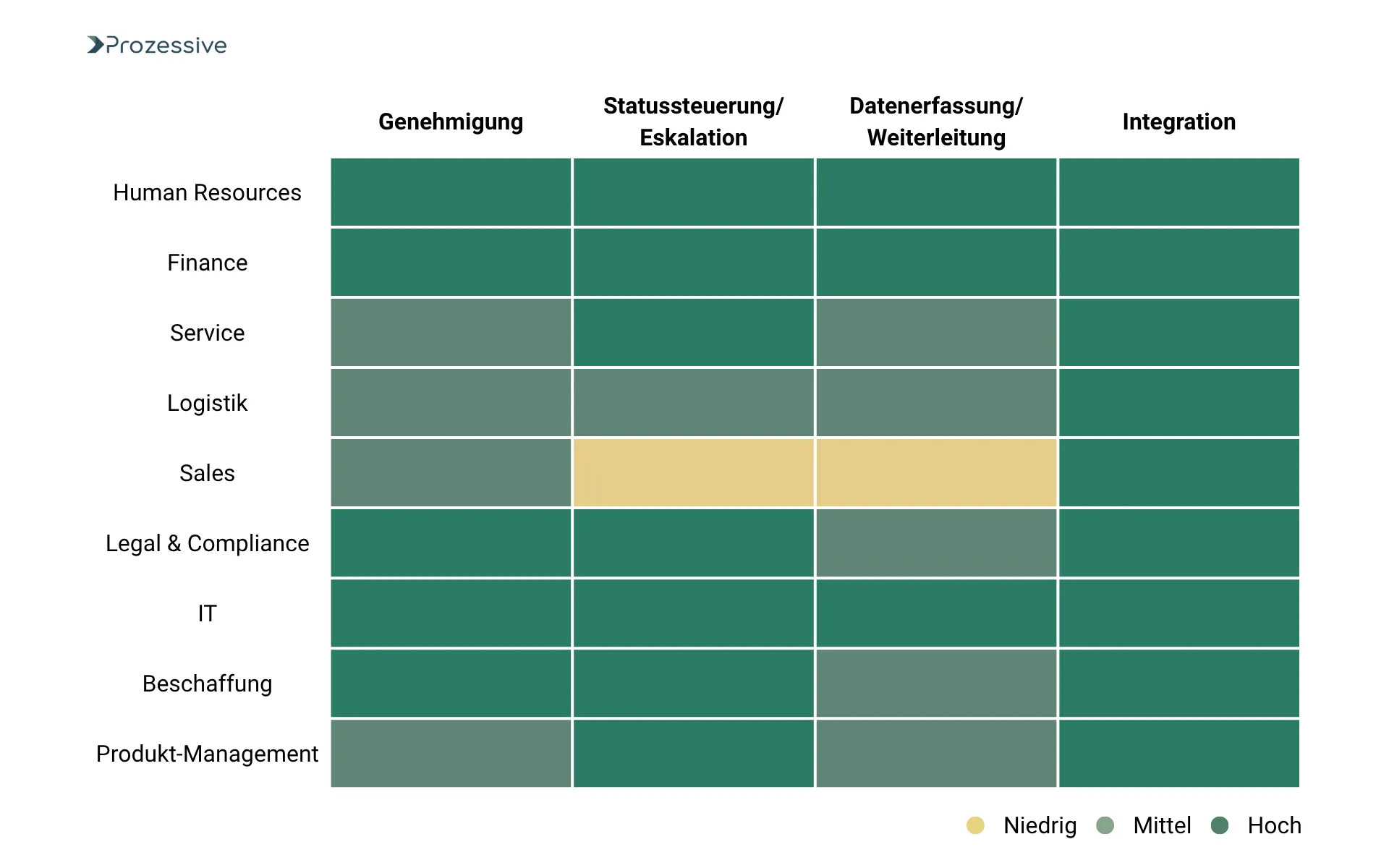

Wo ist Orchestrierung sinnvoll?

Orchestrierung entfaltet ihren Nutzen überall dort, wo Prozesse komplex, arbeitsteilig oder systemübergreifend sind - also fast überall, wo mehr als zwei Akteure oder IT-Systeme beteiligt sind. Die größten Herausforderungen entstehen häufig an den Schnittstellen: Zuständigkeiten wechseln, Systeme kommunizieren nicht nahtlos miteinander, Informationen müssen mehrfach manuell erfasst werden. In solchen Konstellationen kommt es zu Verzögerungen, Fehlern, unnötigen Rückfragen und wachsendem Koordinationsaufwand.

Typische Auslöser für den Bedarf nach Orchestrierung sind:

hohe Prozessdurchlaufzeiten durch Medien- oder Systembrüche

unklare Zuständigkeiten oder manuelle Übergaben

intransparente Abläufe ohne durchgängige Statusverfolgung

parallele oder widersprüchliche Teilautomatisierungen

Die folgende Auswahl an Szenarien verdeutlicht, wie sich Orchestrierung konkret auswirken kann:

Human Resources (HR)

Ein neuer Mitarbeitender wird eingestellt. HR initiiert den Onboarding-Prozess, der IT-Zugang, Vertragsprüfung, Ausstattung, Schulung und mehrere Genehmigungen umfasst. Ohne Orchestrierung laufen viele dieser Schritte in separaten Tools, per Mail oder telefonisch. Mit einem Orchestrator werden alle Aufgaben zentral angestoßen, parallelisiert wo möglich und terminiert - inklusive Erinnerungen, Statusverfolgung und Eskalationen.Finance

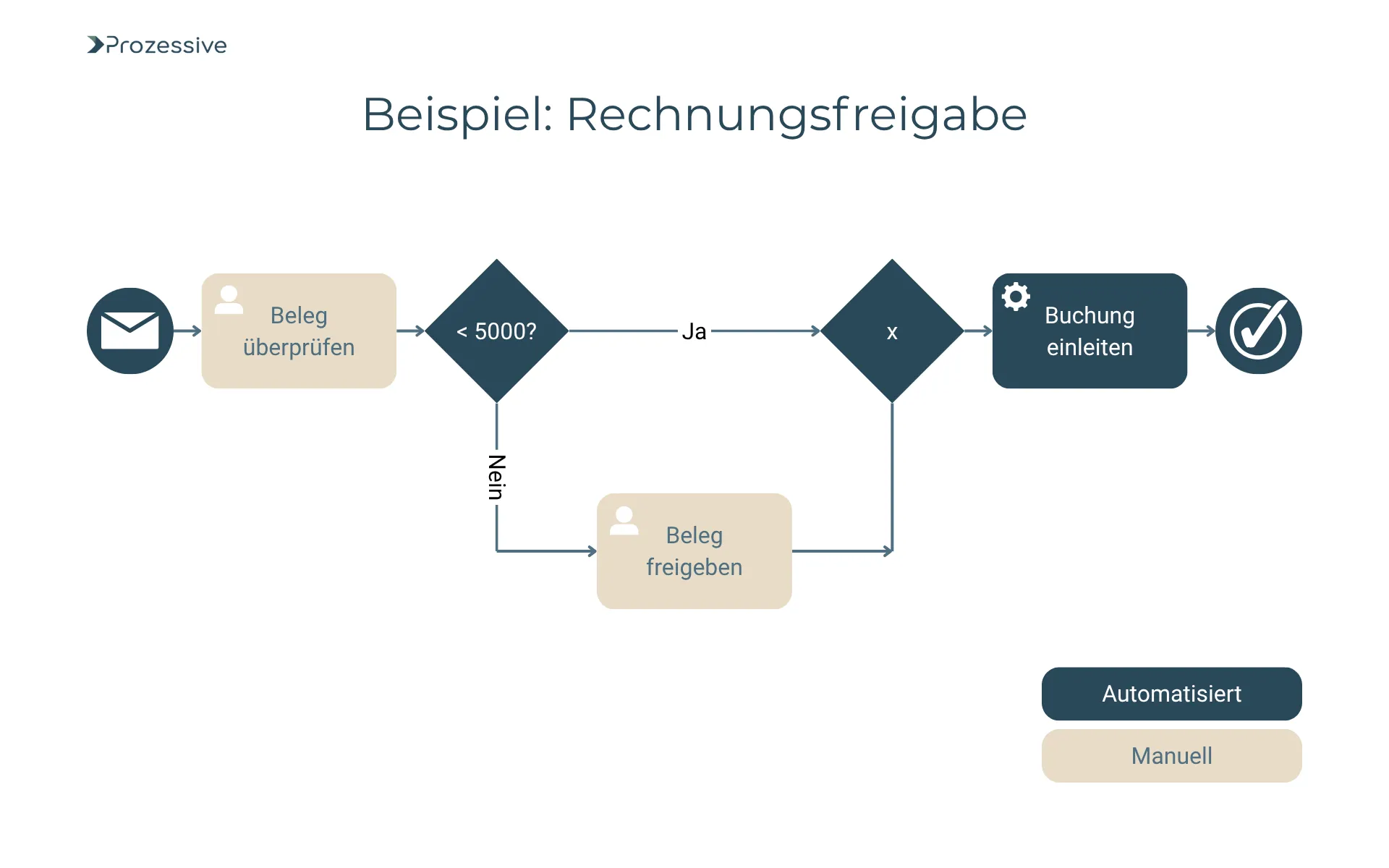

Die Eingangsrechnungsverarbeitung erfolgt automatisiert: Eine Rechnung wird digital erfasst, geprüft, freigegeben und gebucht. Ohne Orchestrierung führen Medienbrüche zwischen E-Mail, ERP und Freigabeprozess zu Verzögerungen und manuellen Nacharbeiten. Mit Orchestrierung wird der gesamte Workflow abgebildet - inklusive Prüfung, Rückfragen, Freigabestufen und Buchung - vollständig dokumentiert und steuerbar.Kundenservice

Ein Support-Ticket wird vom Chatbot entgegengenommen, klassifiziert und zur weiteren Bearbeitung an den zuständigen Bereich übergeben. Ohne Orchestrierung erfolgen Klassifizierung, Routing, Rückfragen und Eskalationen häufig getrennt. Eine orchestrierte Lösung sorgt für durchgängige Bearbeitung, automatische Zuweisung und Statusnachverfolgung - und reduziert Liegezeiten erheblich.Logistik

Ein Kundenauftrag durchläuft Lagerprüfung, Kommissionierung, Versand und Rückmeldung. Unterschiedliche Systeme (z. B. Webshop, Lagerverwaltung, Versanddienstleister, CRM) sind involviert. Mit Orchestrierung wird der gesamte Ablauf verbunden - inklusive Datenabgleich, Ausnahmenbehandlung (z. B. Bestand nicht verfügbar) und automatisierter Benachrichtigung bei Lieferverzögerungen.Marketing

Eine neue Kampagne soll per Newsletter, Social Media und Landingpage ausgespielt werden. Die Inhalte müssen erstellt, geprüft und terminiert werden. Mit Orchestrierung lassen sich Abläufe modellieren, Freigaben automatisieren, Timings zentral steuern und Daten aus Kampagnen direkt in CRM und Analyse-Tools zurückspielen - alles über eine Prozesslogik.

Wann lohnt sich der Einstieg - und wie aufwendig ist er wirklich?

Viele Unternehmen zögern mit dem Thema Orchestrierung, weil sie entweder den Nutzen noch nicht klar genug sehen - oder den Aufwand überschätzen. Beides lässt sich mit einem nüchternen Blick auf Zahlen und Erfahrungen schnell einordnen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Die Einführung eines Orchestrators lohnt sich deutlich früher, als viele denken. Sobald erste Teilautomatisierungen im Unternehmen vorhanden sind — etwa durch Skripte, RPA oder KI-basierte Komponenten - entstehen neue Herausforderungen: manuelle Übergaben, fehlende Prozessverantwortung, redundante Logik, Medienbrüche oder nicht nachvollziehbare Eskalationen. Genau in diesem Moment entsteht ein konkreter Bedarf nach einer übergreifenden Prozesssteuerung.

McKinsey beschreibt in einer Untersuchung zum Thema Process Automation, dass Unternehmen durch die Verbindung bestehender Einzellösungen zu orchestrierten End-to-End-Prozessen eine Effizienzsteigerung von bis zu 30 % der gesamten Prozessdurchlaufzeit erzielen können - bei gleichzeitiger Fehlerreduktion um bis zu 70 %.

Je früher Prozesse modelliert und strukturiert erfasst werden, desto leichter lassen sie sich später ausbauen, überwachen, automatisieren oder anpassen. Ein früher Einstieg sichert damit nicht nur technische Effizienz, sondern auch strukturelle Skalierbarkeit und eine deutlich höhere Änderungsresistenz bei wachsender Komplexität.

Wie hoch ist der Aufwand wirklich?

Der organisatorische und technische Aufwand für eine erste Orchestrierung hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab:

Prozesskomplexität: Wie viele Abzweigungen, Systeme und Beteiligte sind involviert?

Werkzeugauswahl: Wird mit einer Low-Code-Plattform gestartet oder mit einem Entwickler-zentrierten Framework?

Modellierungsreife: Liegt bereits eine (ggf. visuelle) Dokumentation des Prozesses vor?

In der Praxis zeigt sich: Ein erstes, klar abgegrenztes Prozessmodell (z. B. eine standardisierte Rechnungsprüfung oder ein Onboarding-Prozess) lässt sich häufig in weniger als 10 Tagen realisieren - inklusive Prozessaufnahme, Modellierung, Integration und Rollout. Studien des Fraunhofer-Instituts belegen, dass Pilotprojekte zur Prozessorchestrierung im Schnitt nach 8—15 Personentagen initialen Aufwand produktiv laufen, mit einem nachgewiesenen ROI-Zeitraum von unter 6 Monaten in mehr als 60 % der untersuchten Fälle.

Orchestrierung und KI: (Fast) unsichtbare Verbündete

Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen angekommen - sei es zur Dokumentenverarbeitung, im Kundendialog oder zur Content-Erstellung. Doch eine leistungsfähige KI allein bringt noch keinen Mehrwert, wenn sie nicht eingebettet ist in steuerbare Abläufe. Genau hier beginnt die Rolle der Orchestrierung.

Stellen Sie sich vor, Sie nutzen ein KI-Modell, um eingehende Rechnungen zu klassifizieren. Ohne Orchestrierung bleibt das Ergebnis in der Modellumgebung liegen. Mit einem Orchestrator hingegen geht es weiter: Die KI-Auswertung stößt automatisch die Freigabe, Weiterleitung oder Rückfrage an. Der Prozess ist steuerbar, dokumentiert, wiederholbar — und er entfaltet seinen vollen Nutzen.

Oder denken Sie an Chatbots: Diese liefern Antworten, generieren Tickets oder geben Rückmeldungen. Erst durch einen orchestrierten Hintergrundprozess werden aus Anfragen strukturierte Bearbeitungsvorgänge - mit Übergaben an CRM, Support-Tools oder nachgelagerte Prüfungen.

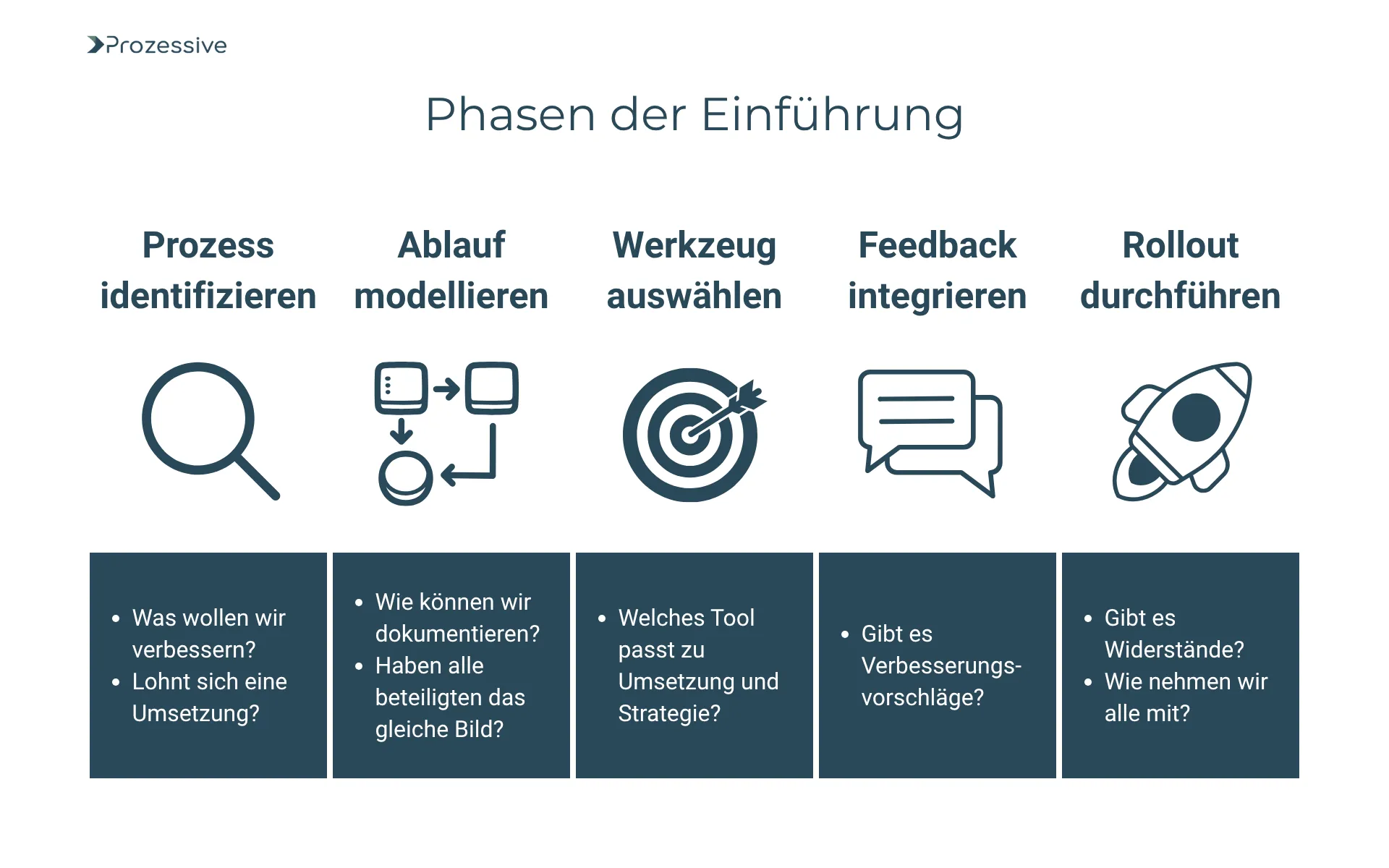

Erste Schritte: So gelingt der Einstieg

Der Einstieg in die Orchestrierung muss kein großes Projekt sein. Dennoch ist es ratsam, strategisch und methodisch vorzugehen, um nachhaltigen Nutzen zu erzielen.

Vielleicht fragen Sie sich: Wo fange ich an, wenn ich weder BPMN-Modelle noch ein passendes Tool im Einsatz habe? Die Antwort lautet: mit Klarheit. Klarheit darüber, welcher Prozess verbessert werden soll, wer beteiligt ist und was genau das Ziel der Orchestrierung sein soll.

Beginnen Sie mit einem Prozess, der greifbar ist und gleichzeitig genügend Komplexität bietet, um echte Vorteile durch Orchestrierung zu erzielen. Ideal sind Abläufe, in denen mehrere Beteiligte involviert sind, unterschiedliche Systeme Daten austauschen und klare Zuständigkeiten bestehen.

Nutzen Sie den Einstieg auch, um eine Prozessdokumentation aufzubauen. Selbst ein einfacher Flussplan (z. B. in BPMN oder als Swimlane-Diagramm) schafft Verständnis bei allen Beteiligten und bildet die Grundlage für Automatisierung.

Wählen Sie anschließend ein geeignetes Tool, das zu Ihrer technischen Infrastruktur und Zielsetzung passt und setzen sie dann ein Pilotprojekt auf. Definieren Sie Erfolgskriterien: Zeitersparnis, Transparenz, Reduktion manueller Schritte oder qualitative Verbesserungen.

Testen Sie den Prozess realitätsnah, iterieren Sie mit Feedback aus den Fachabteilungen und dokumentieren Sie Ihre Erkenntnisse systematisch.

Ziehen Sie frühzeitig die betroffenen Stakeholder mit ein - nicht nur als Abnehmer, sondern als Mitgestalter. Oft schlummert in Fachabteilungen ein enormes Wissen über Abläufe, Engpässe und pragmatische Lösungswege. Dieses Wissen gezielt zu aktivieren, fördert nicht nur die Qualität des Modells, sondern erhöht auch die Akzeptanz der neuen Lösung.

Ein gelungener Einstieg ist weniger eine Frage der Technologie als eine des Mindsets. Wer bereit ist, Prozesse kritisch zu hinterfragen, bereichsübergreifend zu denken und schrittweise zu optimieren, schafft eine belastbare Grundlage für die weitere Automatisierung. Denken Sie dabei nicht in fertigen Prozessen, sondern in evolutionären Verbesserungen - Schritt für Schritt, aber mit klarer Richtung.

Fazit: Orchestratoren verbinden, was zusammengehört

Orchestrierung ist kein Hype - sie ist die logische Weiterentwicklung einer erfolgreichen Automatisierungsstrategie. Sie macht Prozesse steuerbar, transparent und erweiterbar - und sorgt dafür, dass Automatisierungen nicht nebeneinander existieren, sondern zusammenwirken.

Wenn Sie schon heute einzelne Prozesse automatisieren, denken Sie über den nächsten Schritt nach: Wie orchestriert ist Ihre Automatisierung wirklich? Wo arbeiten Lösungen noch nebeneinander statt miteinander? Und wie viel Potenzial bleibt dadurch ungenutzt?