· Andreas Schwarz · Fachartikel · 9 min read

Robotic Process Automation erklärt

Robotic Process Automation (RPA) bietet Fachabteilungen messbare Effizienzsteigerungen und eröffnet neue Wege der digitalen Zusammenarbeit durch Citizen Developer und strategische Prozessautomatisierung.

Teaser

Robotic Process Automation (RPA) ist für viele Fachabteilungen zum Schlüsselwerkzeug geworden, um sich wiederholende Aufgaben effizient zu automatisieren und Ressourcen gezielt einzusetzen. Mit der Einführung von RPA können Prozesse schneller, fehlerärmer und kostengünstiger gestaltet werden. Gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen. Doch RPA entfaltet sein volles Potenzial erst, wenn Chancen und Grenzen realistisch bewertet und nachhaltige, messbare Ziele verfolgt werden. Dieser Fachartikel liefert das relevante Grundwissen, Entscheidungshilfen und konkrete Handlungsempfehlungen für jede Fachabteilung, die Digitalisierung mit Substanz gestalten will.

Robotic Process Automation erklärt

Substanz statt Trend: Warum RPA für Fachabteilungen relevant ist

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen ist längst eine zentrale Säule digitaler Transformationsinitiativen. Robotic Process Automation (RPA) verspricht nicht nur mehr Effizienz, sondern verändert die Art und Weise, wie Fachabteilungen ihre Arbeitsabläufe gestalten und mit technischen Teams interagieren. Dieser Artikel beleuchtet, was RPA tatsächlich leistet, wo die Potenziale und realistischen Grenzen liegen und wie Sie als Fachabteilung strategisch und operativ sinnvoll einsteigen können.

Unternehmen, die RPA professionell einsetzen, gewinnen nachweislich an Geschwindigkeit, reduzieren Fehlerquellen und schaffen Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten. RPA lässt sich schnell implementieren, ermöglicht sichtbare Ergebnisse und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen IT, Fachbereichen und Citizen Developern. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, wie RPA in den betrieblichen Alltag integriert werden kann und was es dabei zu bedenken gibt.

Grundlagen: Was ist Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation beschreibt die softwaregestützte Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozessschritte. Virtuelle Software-Roboter übernehmen dabei strukturiert wiederkehrende Aufgaben, die bisher manuell ausgeführt wurden - zum Beispiel das Eingeben von Daten, das Bearbeiten von E-Mails oder das Kopieren von Informationen zwischen Anwendungen.

Die technologische Basis bildet meist eine Kombination aus grafischen Designer-Tools, mit denen Abläufe per Drag-and-Drop abgebildet werden, und sogenannten Bots, die die Tätigkeiten später ausführen. RPA-Systeme interagieren mit bestehenden Anwendungen über die Benutzeroberfläche (UI), ohne tiefe technische Integrationen oder Systemanpassungen zu erfordern. Das unterscheidet RPA von klassischen Workflow-, Business Process Management- oder Integrationslösungen, die meist systemintern arbeiten.

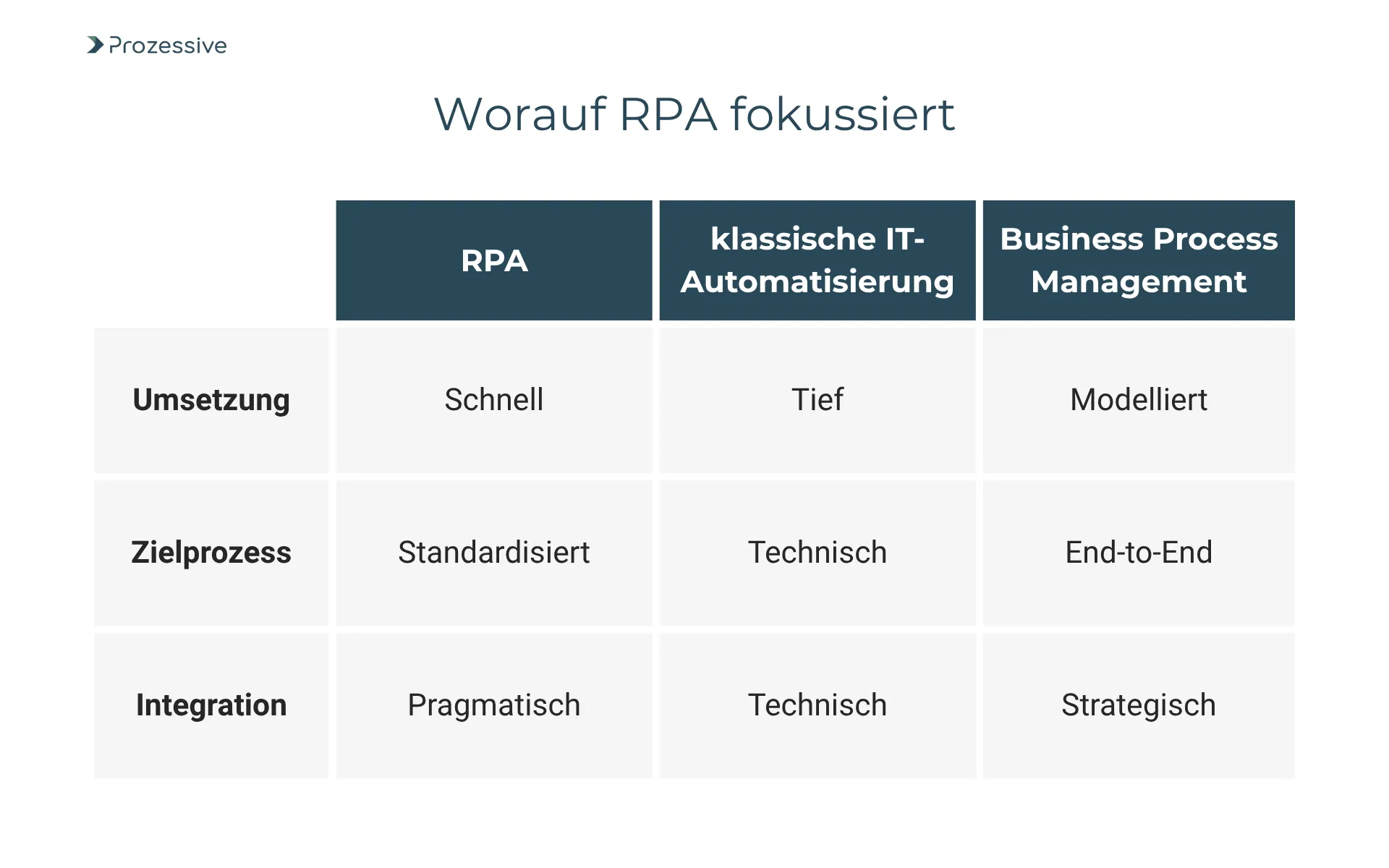

Abgrenzung zu anderen Automatisierungsansätzen:

| Aspekt | RPA | Klassische IT-Automatisierung | Business Process Management (BPM) |

|---|---|---|---|

| Implementierung | Schnelle Umsetzung, UI-gesteuert | Tiefe Systemintegration | Prozessorientierte Modellierung |

| Flexibilität | Hoch (geeignet für viele Tools) | Limitierter Anwendungsbereich | Verwaltungsaufwändig, langlebig |

| Zielprozesse | Standardisiert, regelbasiert | Technische Abläufe | End-to-End-Prozessmanagement |

Die Stärke von RPA liegt in der pragmatischen, effizienten Automatisierung von Prozessen, die keine tiefgreifende Umgestaltung oder IT-Architekturänderung benötigen.

Viele Unternehmen nutzen etablierte RPA-Plattformen wie UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere oder Microsoft Power Automate. Diese bieten auch Nicht-Technikern - sogenannten Citizen Developern - Werkzeuge, um selbst Bots zu konfigurieren.

RPA ist ein eigenständiger, niederschwelliger Ansatz, der Digitalisierung dort unterstützt, wo klassische Automatisierung an Grenzen stößt oder zu teuer ist. Die Methode eignet sich vor allem, um bestehende Systemlandschaften zu überbrücken und Personal von Routinearbeiten zu entlasten.

Business-Kontext: Relevanz von RPA in Fachabteilungen

Der Erfolg digitaler Initiativen hängt weniger von der eingesetzten Technologie ab, sondern davon, wie gut sie zum jeweiligen Geschäftsprozess passt. RPA entfaltet sein Potenzial insbesondere dann, wenn Fachbereiche eng eingebunden sind und ihre Prozesskenntnis aktiv einbringen können. Das Zusammenspiel von Fachlichkeit, IT und Citizen Developern wird dabei immer wichtiger.

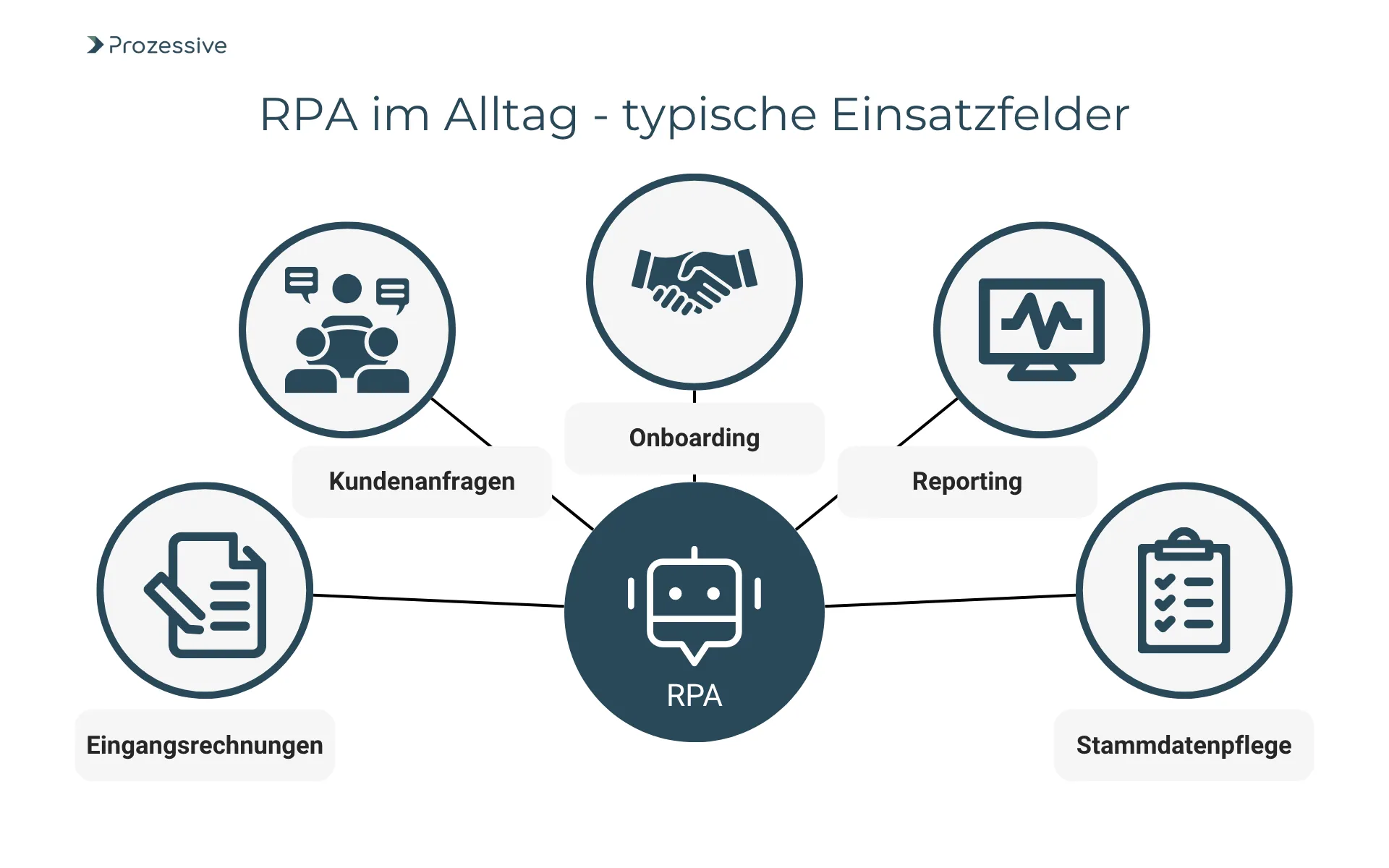

Typische Anwendungsfälle

Viele Routine- und Verwaltungsaufgaben eignen sich ideal für eine Automatisierung mittels RPA:

- Eingangsrechnungsverarbeitung: Auslesen, Validieren und Verbuchen von Rechnungen aus E-Mails

- Stammdatenpflege: Aktualisierung von Kundendaten in mehreren Systemen

- Berichtswesen: Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen, Erstellen und Versand von Reports

- Onboarding neuer Mitarbeitender: Automatisierte Vergabe von Systemzugängen, E-Mail-Benachrichtigungen

- Bearbeitung von Kundenanfragen: Vorqualifizierung, Routing, automatische Rückmeldungen

Beispiel aus der Praxis:

Ein mittelständischer Finanzdienstleister automatisiert mit RPA die Übertragung von Tagesumsätzen in sein ERP-System. Das führt zu einer Zeitersparnis von über 70% und deutlich weniger Übertragungsfehlern.

Wichtige Stakeholder: IT, Fachbereich, Citizen Developer

Die Einführung von RPA ist typischerweise ein koordinativer Prozess zwischen:

- Fachabteilungen: Identifizieren und priorisieren relevante Use Cases, bringen ihre Wissen über Prozessdetails ein

- IT-Abteilung: Stellt Infrastruktur bereit, achtet auf Sicherheit und Integration, begleitet Rollout und Wartung

- Citizen Developer: Mitarbeitende aus den Fachbereichen, die dank benutzerfreundlicher Tools einfache Automatisierungen selbst erstellen

Diese neue Rollenverteilung schafft Agilität, birgt aber zugleich Abstimmungsbedarf. Eine enge Zusammenarbeit ist Schlüssel zum Erfolg.

Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen

Transparente Kommunikation und Rollenklarheit vermeiden Reibungsverluste. Im Idealfall wird ein gemeinsames RPA-Governance-Modell etabliert:

- Prozesse und Automatisierungen werden gemeinsam bewertet und dokumentiert

- Die IT gibt Leitlinien zu Sicherheit, Compliance und Skalierung vor

- Fachabteilungen erhalten Trainings und Support, um als Citizen Developer eigenständig tätig zu werden

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Kooperation zwischen IT und Fachabteilung über die Reichweite und Nachhaltigkeit von RPA entscheidet. Die beste Technologie bleibt wirkungslos, wenn sie nicht strukturiert und gemeinsam genutzt wird.

Chancen und Potenziale

Die Nutzung von RPA bietet eine Reihe quantifizierbarer Vorteile. Für Fachabteilungen stehen Zeitersparnis, Reduktion manueller Fehler und schnellere Durchlaufzeiten häufig im Mittelpunkt. Darüber hinaus kann RPA ein Katalysator für tiefergehende digitale Transformationsprozesse sein.

Effizienzsteigerung und Zeitersparnis: Zahlen und Markttrends

63% der befragten Unternehmen berichten von einer Produktivitätssteigerung um bis zu 30% nach der Einführung von RPA. Die durchschnittliche Amortisationszeit einer RPA-Initiative liegt zwischen 12 und 18 Monaten. Die Fehlerquote in automatisierten Abläufen sinkt im Vergleich zur rein manuellen Bearbeitung um bis zu 80%.

| Vorteil | Mögliche Verbesserung (Studienlage) |

|---|---|

| Durchlaufzeiten | -40% bis -70% |

| Fehlerquote | bis -80% |

| Produktivität | +20% bis +30% |

| Amortisationszeit | 12 - 18 Monate |

Diese Zahlen können je nach Branche und Prozess variieren, dienen aber als verlässlicher Richtwert für eine erste Nutzenabschätzung.

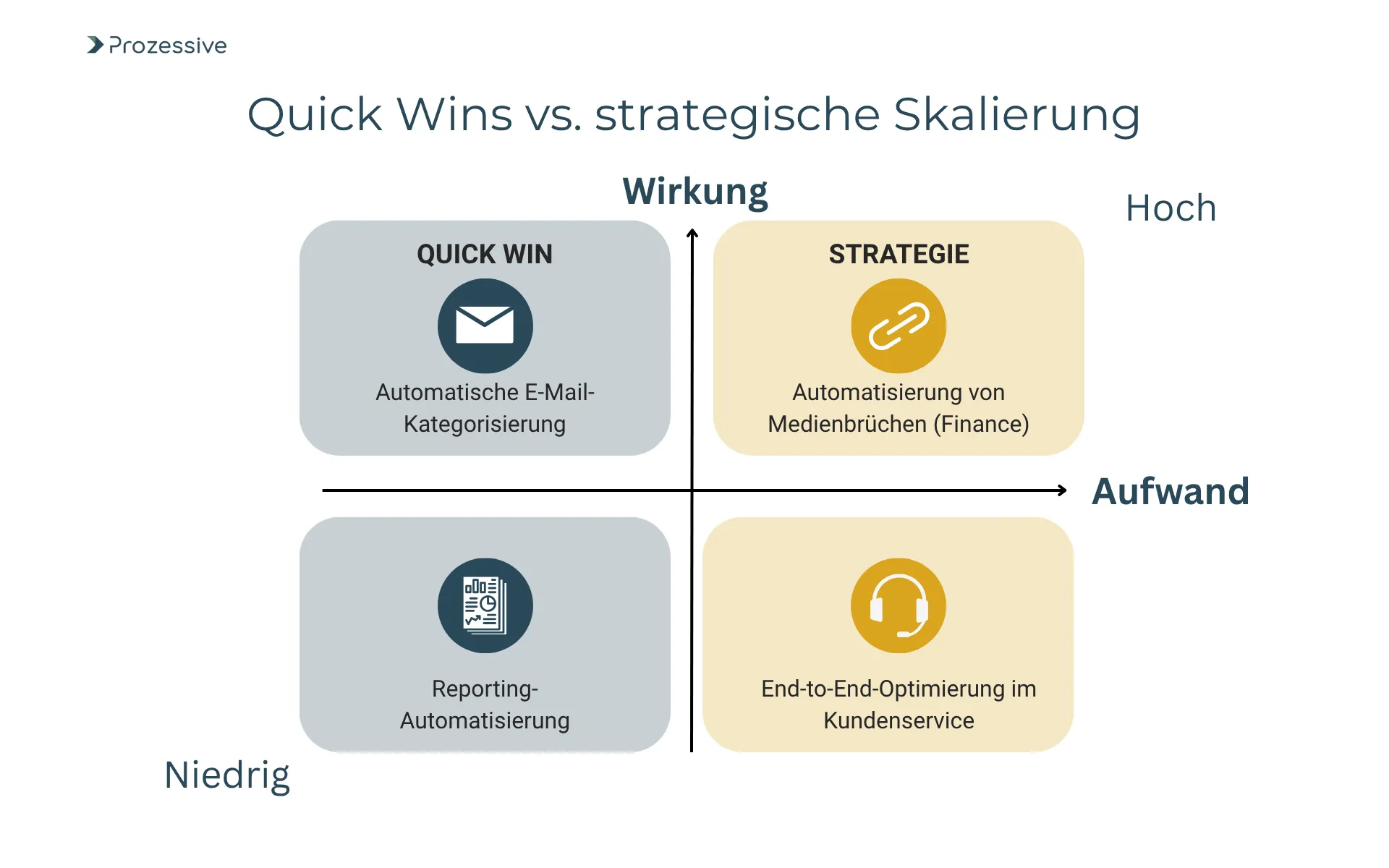

Quick Wins vs. strategische Transformation

Der Reiz von RPA liegt oft in messbaren “Quick Wins”: Kleine, überschaubare Prozesse können in wenigen Tagen automatisiert werden und liefern schnell sichtbare Ergebnisse. Beispiele finden sich in der Datenübertragung, im Reporting oder bei der Rechnungskontrolle.

Langfristig entwickelt RPA dann besonderes Potenzial, wenn es in eine strategische Prozessverbesserung eingebettet wird. Automatisierungslösungen, die gemeinsam mit Prozess- und IT-Teams geplant werden, können ganze Wertschöpfungsketten optimieren - gerade bei wachsendem Prozessvolumen oder saisonalen Spitzen.

Eine Tabelle zur Einordnung:

| Ansatz | Vorteile | Herausforderungen |

|---|---|---|

| Quick Win | Sofortige messbare Effekte, wenig Aufwand | Begrenzte Skalierbarkeit |

| Strategische Skalierung | Nachhaltige Prozessoptimierung | Höherer Planungsaufwand |

ROI-Überlegungen und Aufwand-Nutzen-Bewertung

Entscheider stellen zu Recht die Frage nach Kosten, Nutzen und Amortisierungsdauer. Typischerweise wird bei RPA folgendermaßen kalkuliert:

- Investitionskosten: Lizenzierung der RPA-Plattform, Schulungen für Citizen Developer, initiale Projektaufwände

- Laufende Kosten: Wartung, Support, Anpassungen

- Nutzen: Eingesparte Arbeitszeit, Fehlerreduktion, gesteigerte Prozessqualität

- Typischer ROI: 1 - 2 Jahre (je nach Komplexität des Anwendungsfalls und Einführungsstrategie)

Kleine Automatisierungen lohnen sich vor allem dort, wo Routinearbeiten stark volumengetrieben sind. Strategische Vorhaben profitieren von sorgfältiger Analyse und engem Austausch zwischen IT und Fachbereich. Fachabteilungen gewinnen so eine solide Entscheidungsgrundlage, um das Aufwand-Nutzen-Verhältnis gezielt einzuschätzen und Prioritäten zu setzen.

Risiken und Herausforderungen

RPA eröffnet neue Handlungsspielräume, stößt aber auch an praxisrelevante Grenzen. Eine nüchterne Einschätzung der Herausforderungen hilft, spätere Enttäuschungen und Folgekosten zu vermeiden. Wichtig ist es, technische, organisatorische und regulatorische Aspekte von Anfang an zu betrachten.

Praktische Grenzen und Marktbedingungen

- Grenzen der Regelbasiertheit: RPA eignet sich vor allem für strukturierte, wiederkehrende Prozesse mit wenig Entscheidungsspielraum. Situative oder komplexe Fälle bleiben oft außen vor.

- Anwendungs- und Systemabhängigkeiten: Updates an genutzten Oberflächen können dazu führen, dass Bots Anpassungen benötigen.

- Skalierbarkeit: Bei einer Vielzahl von Automatisierungen ohne Governance kann die Komplexität und Wartungsaufwand stark steigen.

Change Management und Akzeptanz

Die Einführung von RPA ändert Arbeitsabläufe und Rollenverständnisse. Werden Mitarbeitende nicht frühzeitig eingebunden, entstehen Widerstände oder Ängste vor Arbeitsplatzverlust.

Empfehlenswert sind:

- Frühe und transparente Kommunikation

- Beteiligung der betroffenen Teams an der Prozessauswahl

- Vermittlung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten, etwa als Citizen Developer

Compliance und regulatorische Aspekte

- RPA-Bots arbeiten mit teils sensiblen Unternehmensdaten. Datenschutz und Zugriffskontrollen haben hohe Priorität.

- Die Nachvollziehbarkeit automatisierter Abläufe (Audit Trails) muss sichergestellt werden, vor allem bei regulatorisch sensiblen Prozessen.

In der EU gelten erweiterte Anforderungen an den Datenschutz, die auch für automatisierte Systeme wie RPA relevant sind. Bewährte Tools verfügen über Rollen- und Rechtevergaben und Logs zur Auditierung. Zur Risikominimierung empfiehlt sich, jede Automatisierung vorab einer Datenschutz-Folgeabschätzung zu unterziehen.

Risikobewertung und Mitigation-Strategien

Eine strukturierte Risikobewertung schafft Orientierung:

- Technisches Monitoring: Setzen Sie auf Systeme mit Überwachungs- und Benachrichtigungsfunktionen

- Governance etablieren: Standards für Entwicklung und Betrieb gemeinsam mit IT festlegen

- Testphasen einplanen: Ausreichend Zeit für praxisnahe Tests vor Rollout

Mit diesen Maßnahmen behalten Fachabteilungen auch bei zunehmender RPA-Nutzung Sicherheit und Kontrolle.

Vision: Die Rolle von Citizen Developern und die zukünftige Entwicklung von RPA

Die Entwicklung von RPA geht zunehmend in Richtung Demokratisierung. Mit dem Konzept des Citizen Developers, also technisch-affine Mitarbeitende aus den Fachbereichen, werden Automatisierungslösungen direkt dort entwickelt, wo der Geschäftsprozess zuhause ist.

Kernpunkte der Entwicklung:

- Benutzerfreundliche Low-Code-Tools eröffnen neuen Nutzergruppen den Zugang zu Automatisierung

- Schulungsangebote und interne Communities fördern die Zusammenarbeit und ebnen den Weg für eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

- Der Trend geht zur Verbindung klassischer RPA mit intelligenter, auf Künstlicher Intelligenz basierender Automatisierung

Unternehmen, die RPA gezielt mit Citizen Developer-Strukturen ausbauen, steigern nach Erfahrungen vieler Marktführer ihre Innovationsfähigkeit und verkürzen Entwicklungszyklen. Fachabteilungen werden so zu aktiven Treibern digitaler Innovation, während die IT weiterhin Leitplanken setzt.

Die nächste Generation von RPA wird geprägt sein durch stärker integrierte Tools, umfassende Analytics und den Einsatz von KI-basierten Komponenten. Der Übergang von rein regelbasierten zu kognitiven Bots ist bereits bei vielen Anbietern auf der Roadmap.

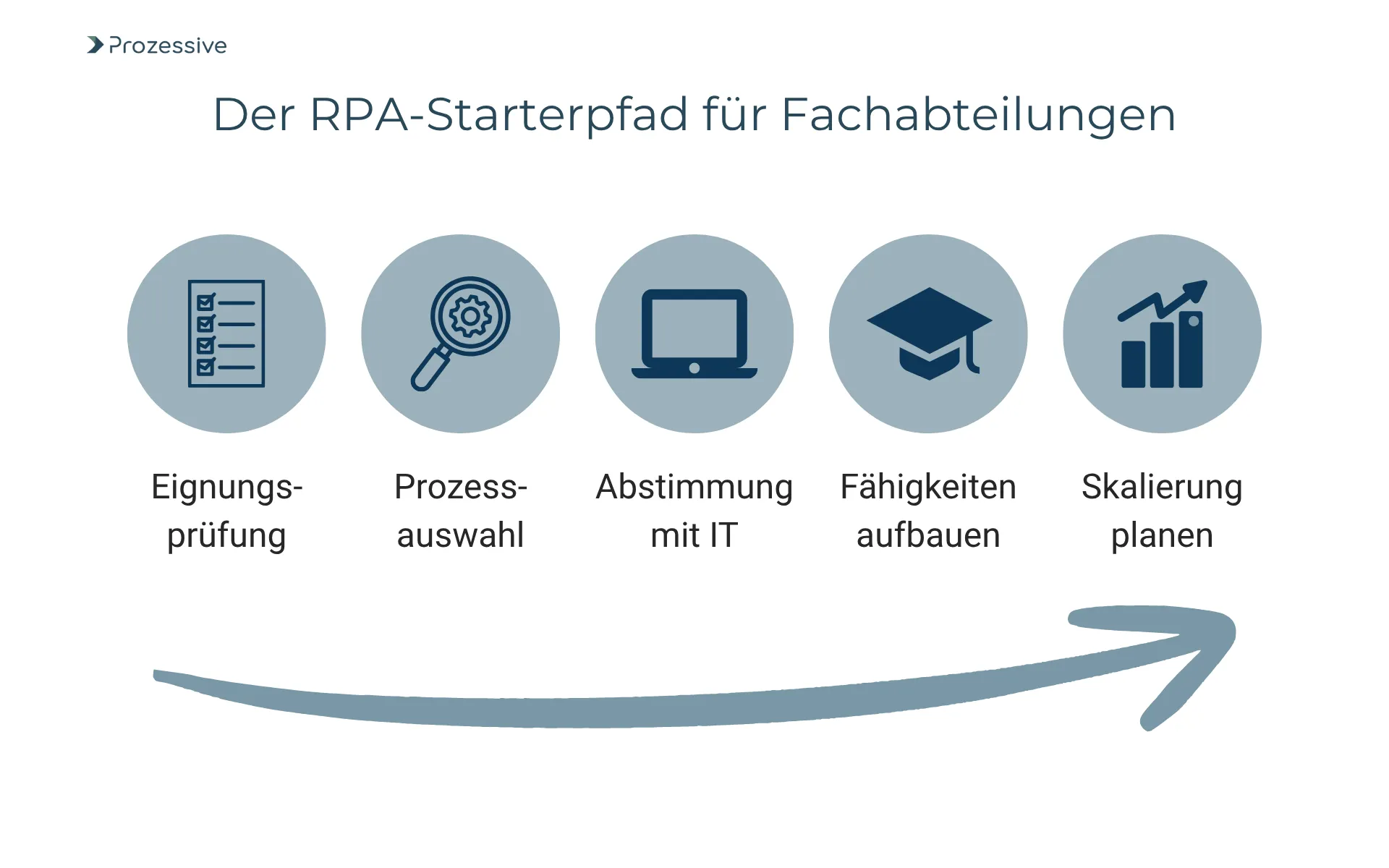

Handlungsempfehlungen für Fachabteilungen: Wann und wie mit RPA starten?

Eine fundierte Entscheidungsgrundlage hilft, RPA zielgerichtet und wertstiftend einzusetzen. Nachfolgend ein kompakter Leitfaden für Ihre Fachabteilung:

1. Eignungsprüfung für RPA (Self-Assessment)

- Gibt es zeitaufwändige, standardisierte Prozesse mit hohem Volumen?

- Bestehen viele Übertragungs- oder Medienbrüche?

- Sind die Prozessabläufe klar dokumentiert und rollenbasiert?

2. Auswahl und Priorisierung der Prozesse

- Starten Sie mit einem sichtbaren, aber überschaubaren Use Case

- Einbindung aller betroffenen Kolleginnen und Kollegen von Anfang an

- Berücksichtigung von Compliance- und Datenschutzanforderungen

3. Enge Abstimmung mit der IT

- Gemeinsame Definition von Sicherheitsstandards und Betriebskonzepten

- Abstimmung über Infrastruktur und Zugriffsrechte

4. Aufbau von Fähigkeiten im Fachbereich

- Ausbildung von Citizen Developern

- Nutzung von Low-Code-Plattformen

- Einrichtung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses

5. Skalierung und Governance

- Erfahrungswerte sichern und bewerten

- Transparente Verantwortung und Prozessdokumentation

- Skalierung auf weitere Prozesse/Abteilungen bei messbarem Erfolg

Strategische Entscheidungshilfen:

| Frage | Empfehlung |

|---|---|

| Wann lohnt sich RPA? | Bei großem Automatisierungs- und Standardisierungspotenzial |

| Wer sollte einbezogen werden? | IT, Fachbereich, Datenschutz, Key-User |

| Wie starten? | Pilotprojekt, Schulung, Governance-Rahmen |

| Wie weiter skalieren? | Schrittweise, auf Basis von Erfahrungswerten |

Diese Schritte helfen Ihrer Abteilung, Risiken zu minimieren und die vollen Vorteile von RPA für den eigenen Kontext zu realisieren.

Fazit und Ausblick

Robotic Process Automation ist mehr als ein weiterer “Digitalisierungstrend”. RPA stellt für Fachabteilungen ein konkretes Werkzeug dar, mit dem sich messbare Effizienzgewinne, Fehlerreduzierungen und eine höhere Prozessgeschwindigkeit erzielen lassen. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen: im Hinblick auf Governance, Change Management und die künftige Rolle der Mitarbeitenden.

Die Weiterentwicklung hin zu Citizen Developer und die zunehmende Verbindung mit Künstlicher Intelligenz eröffnen weitere Chancen, aber auch neue Verantwortlichkeiten. Fachabteilungen, die RPA frühzeitig, strukturiert und im Schulterschluss mit der IT angehen, verschaffen sich einen nachhaltigen Vorsprung in der Digitalisierung.

Die Entscheidung zur Einführung von RPA sollte stets auf einer klaren Bewertung von Prozesspotenzialen, messbaren Zielen und realistischen ROI-Erwartungen basieren. Entlang der beschriebenen Leitlinien finden Fachabteilungen praktikable Antworten und konkrete Startpunkte für ihre digitale Weiterentwicklung. Mit Augenmaß eingesetzt, erweist sich RPA als verlässlicher Baustein einer zeitgemäßen Prozesslandschaft.