· Andreas Schwarz · Fachartikel · 8 min read

CI/CD Pipelines

CI/CD bietet einen strukturierten, nachvollziehbaren und skalierbaren Rahmen zur Steuerung digitaler Änderungen - und wird so zum methodischen Rückgrat moderner Automatisierung im gesamten Unternehmen.

Teaser

CI/CD ist mehr als ein Entwickler-Tool - es ist das Rückgrat für verlässliche, skalierbare und nachvollziehbare Automatisierung. Der Artikel zeigt, wie CI/CD als methodischer Orchestrator digitale Änderungen strukturiert, Risiken reduziert und Prozessqualität sichert — über System- und Abteilungsgrenzen hinweg. Wer Automatisierung nicht dem Zufall überlassen will, findet in CI/CD den Schlüssel zu Stabilität, Transparenz und kontrolliertem Wachstum.

Der unterschätzte Orchestrator der Automatisierung

Automatisierung ist heute zentraler Bestandteil jeder modernen Digitalstrategie. Technologien wie RPA, Skripting oder Infrastructure as Code bilden das Rückgrat vieler operativer und technischer Abläufe. Eine entscheidende Rolle kommt dabei einem Ansatz zu, der sich in der IT etabliert hat, aber zunehmend organisationsweit Anwendung findet: CI/CD — Continuous Integration und Continuous Deployment.

Was ursprünglich für die effiziente Softwarebereitstellung gedacht war, hat sich weiterentwickelt: zu einem methodischen Rahmen für das strukturierte, nachvollziehbare und automatisierte Management digitaler Änderungen. CI/CD wird zunehmend als integraler Bestandteil moderner Digitalstrategien verstanden - nicht mehr nur als Werkzeug für Entwickler, sondern als methodischer Ansatz zur Strukturierung und Steuerung digitaler Änderungen. In großen, heterogenen Umgebungen mit unterschiedlichsten Technologien und Anforderungen ermöglicht CI/CD eine einheitliche Orchestrierung und Governance über System- und Abteilungsgrenzen hinweg.

In diesem Artikel betrachten wir CI/CD aus methodischer Perspektive: als strategisches Werkzeug zur Skalierung von Automatisierung, zur Sicherstellung von Qualität und zur Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit - eingebettet in eine modulare, unternehmensweite Automatisierungsarchitektur.

Was ist CI/CD?

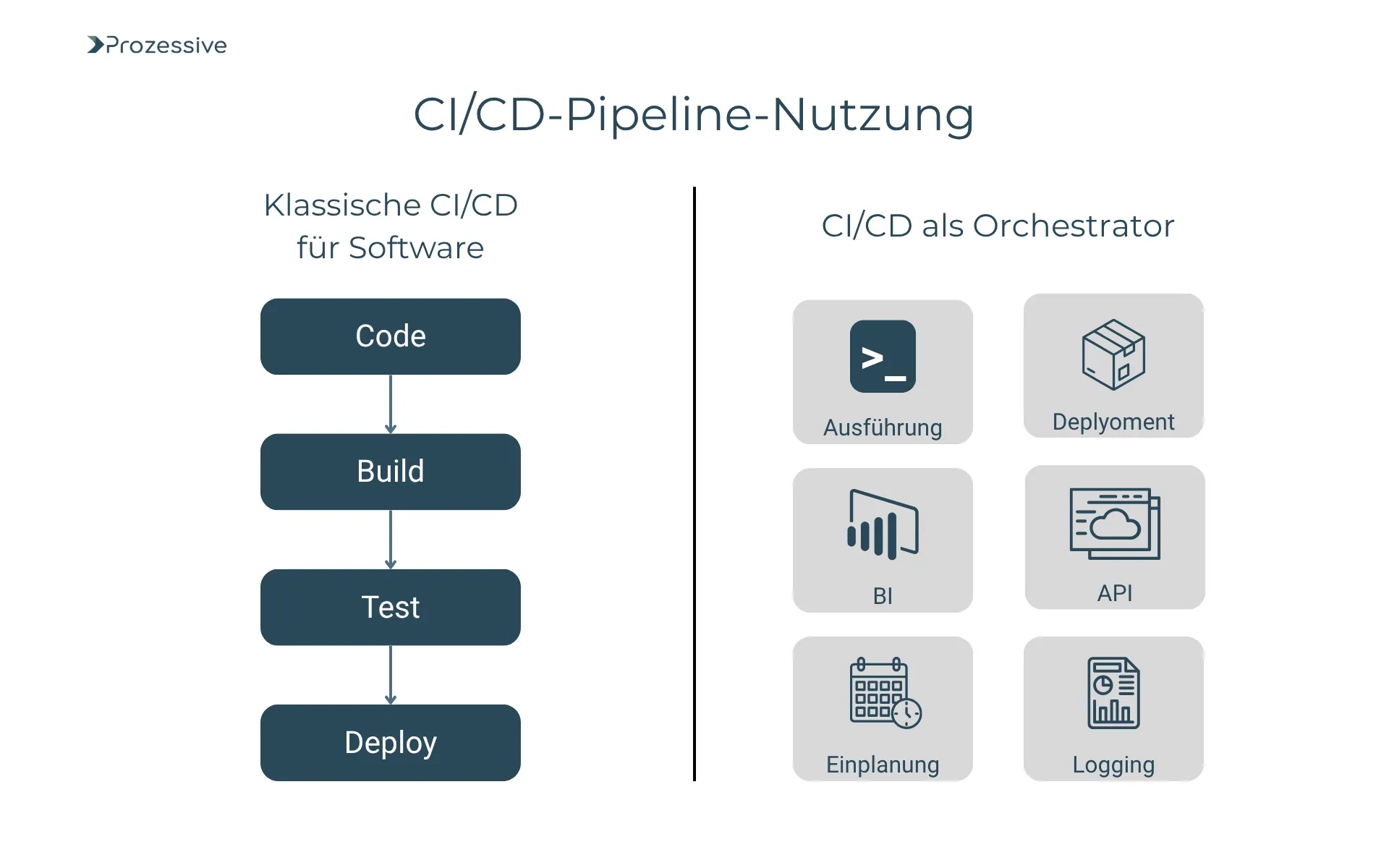

CI/CD steht für Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD). Ursprünglich stammt das Konzept aus der Softwareentwicklung und beschreibt die kontinuierliche Integration von Codeänderungen, ihre automatisierte Überprüfung durch Tests und Analysen sowie die anschließende, automatisierte Bereitstellung.

Vereinfacht gesagt: Immer wenn eine Änderung erfolgt, durchläuft sie einen definierten Pipeline-Prozess, wird geprüft, validiert und - wenn erfolgreich - automatisch produktiv geschaltet. Ziel ist es, Änderungen schneller, zuverlässiger und fehlerfreier in Betrieb zu bringen.

Doch CI/CD ist nicht an Code gebunden. Die dahinterliegende Methodik lässt sich auf jede digitale Änderung übertragen - ganz gleich, ob es sich um Infrastruktur, Automatisierungsskripte, Prozessdefinitionen oder Datenpipelines handelt.

CI/CD als methodischer Orchestrator

CI/CD entwickelt sich zunehmend zur zentralen Schaltstelle digitaler Veränderungen. In modernen Unternehmen orchestriert eine CI/CD-Pipeline nicht mehr nur Software-Deployments, sondern auch die Ausführung von unterschiedlichsten Prozessautomatisierungsaufgaben. Statt Änderungen manuell durchzuführen, werden sie versioniert, automatisch getestet und über eine Pipeline orchestriert. Das Ergebnis: weniger Fehler, höhere Transparenz, klar dokumentierte Abläufe.

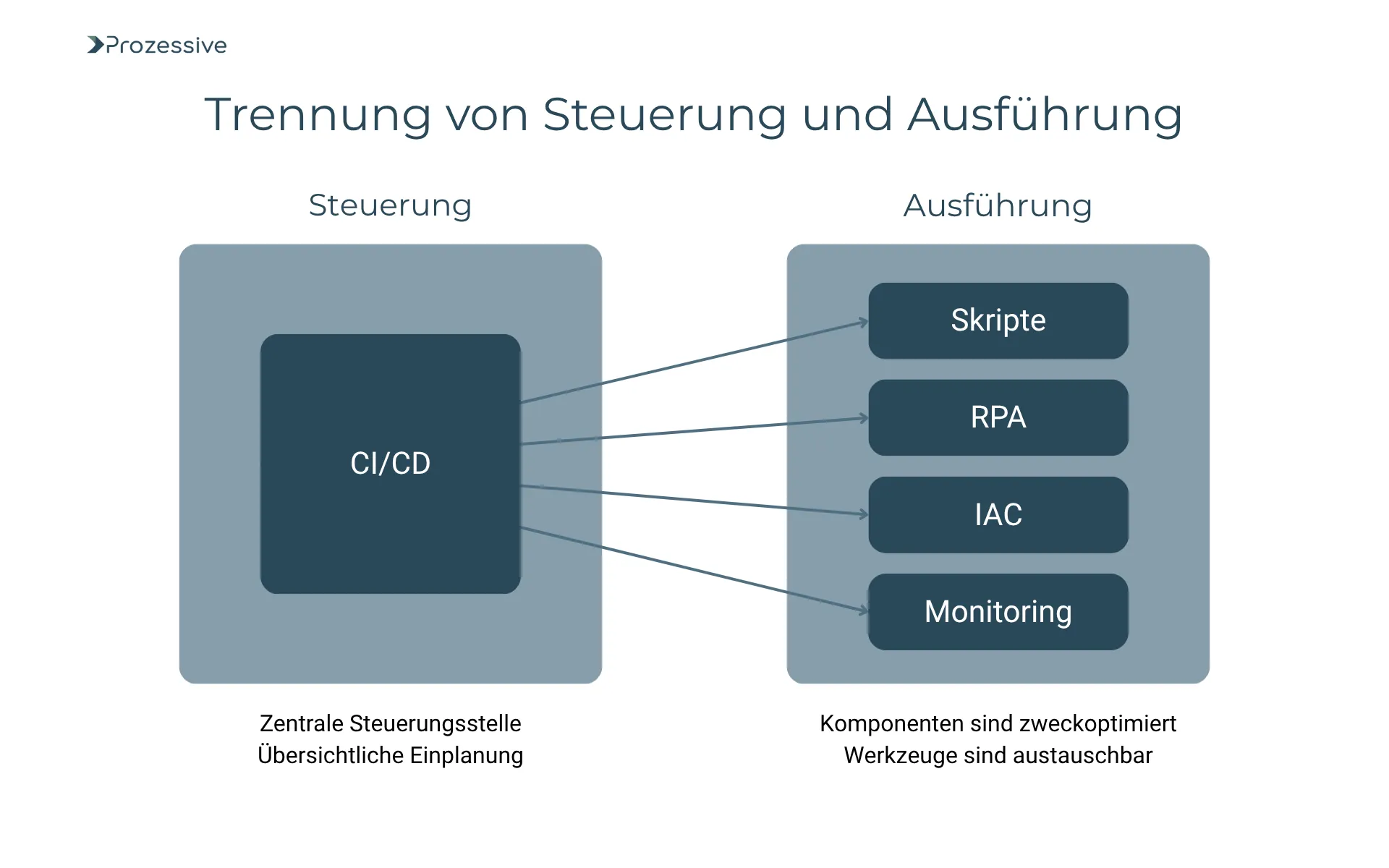

CI/CD als Teil einer modularen Automatisierungsarchitektur

Moderne IT-Landschaften sind modular aufgebaut: Spezialisierte Systeme übernehmen Teilaufgaben - von der Datenverarbeitung über Infrastruktur bis hin zur Prozessausführung. CI/CD fungiert in diesem Kontext als Bindeglied und Taktgeber:

IaC (z. B. Terraform): Änderungen an Cloud-Strukturen durchlaufen CI/CD-Pipelines

Skripte (z. B. Python, Bash): Versionierte Ausführung mit Logging und Alerts

RPA (z. B. UiPath): Testbare Auslieferung neuer Bot-Versionen

Datenpipelines (z. B. Power BI, dbt): Automatische Ausführung, Validierung und Bereitstellung

CI/CD trennt dabei Ausführung von Steuerung - ein entscheidendes Merkmal resilienter Automatisierung.

Warum sollte ich mich mit CI/CD beschäftigen?

CI/CD ist ein methodisches Rahmenwerk zur Steuerung und Absicherung digitaler Änderungen - unabhängig davon, ob es sich um Software, Infrastruktur oder prozessbezogene Automatisierung handelt. Der systematische Einsatz von Pipelines ermöglicht die technische und organisatorische Trennung von Entwicklung, Qualitätssicherung und produktiver Ausführung. Studien zeigen, dass Unternehmen mit etablierten CI/CD-Praktiken signifikant häufiger automatisierte Tests einsetzen, Releasezyklen verkürzen und die Fehlerquote in der Produktion senken. In komplexen IT-Umgebungen, in denen Änderungsmanagement und Governance zentral sind, stellt CI/CD eine Schlüsselkomponente für Skalierbarkeit und Prozesssicherheit dar.

CI/CD sorgt für:

Skalierbarkeit: Automatisierung lässt sich effizient ausweiten

Wiederholbarkeit: Jeder Schritt läuft reproduzierbar ab

Sicherheit: Änderungen durchlaufen Tests und Genehmigungen

Transparenz: Jede Änderung ist dokumentiert, rückverfolgbar, analysierbar

Geschwindigkeit: Häufige Änderungen ohne Chaos - bei gleichbleibender Qualität

In einer Welt, in der Veränderung die Norm ist, schafft CI/CD stabile Strukturen für kontinuierliche Verbesserung.

Für wen lohnt sich CI/CD? Wer sollte sich damit beschäftigen?

CI/CD ist dort relevant, wo digitale Prozesse regelmäßig angepasst, erweitert oder gepflegt werden - sei es in der IT, in datengetriebenen Fachbereichen oder in automatisierten Prozesslandschaften. Der methodische Vorteil liegt in der Fähigkeit, Änderungen strukturiert, nachvollziehbar und abgesichert auszuführen. Damit wird CI/CD insbesondere in komplexeren Umgebungen zum strategischen Werkzeug — nicht nur zur Umsetzung von Automatisierung, sondern zur Beherrschung ihrer Dynamik und Skalierung.

CI/CD ist kein reines Thema für IT-Abteilungen. Es betrifft alle, die Prozesse, Systeme oder Daten automatisieren wollen:

IT-Operations: für stabile Infrastrukturänderungen

Fachbereiche: die regelmäßig Berichte oder Datenpipelines ausrollen

Automatisierungsverantwortliche: zur strukturierten Ausführung von RPA, Skripten oder Jobketten

Projektverantwortliche: um Änderungen methodisch, nachvollziehbar und auditierbar umzusetzen

Wer heute digital arbeitet, profitiert langfristig von der Standardisierung, Struktur und Sicherheit, die CI/CD bietet.

Typische Anwendungsfelder

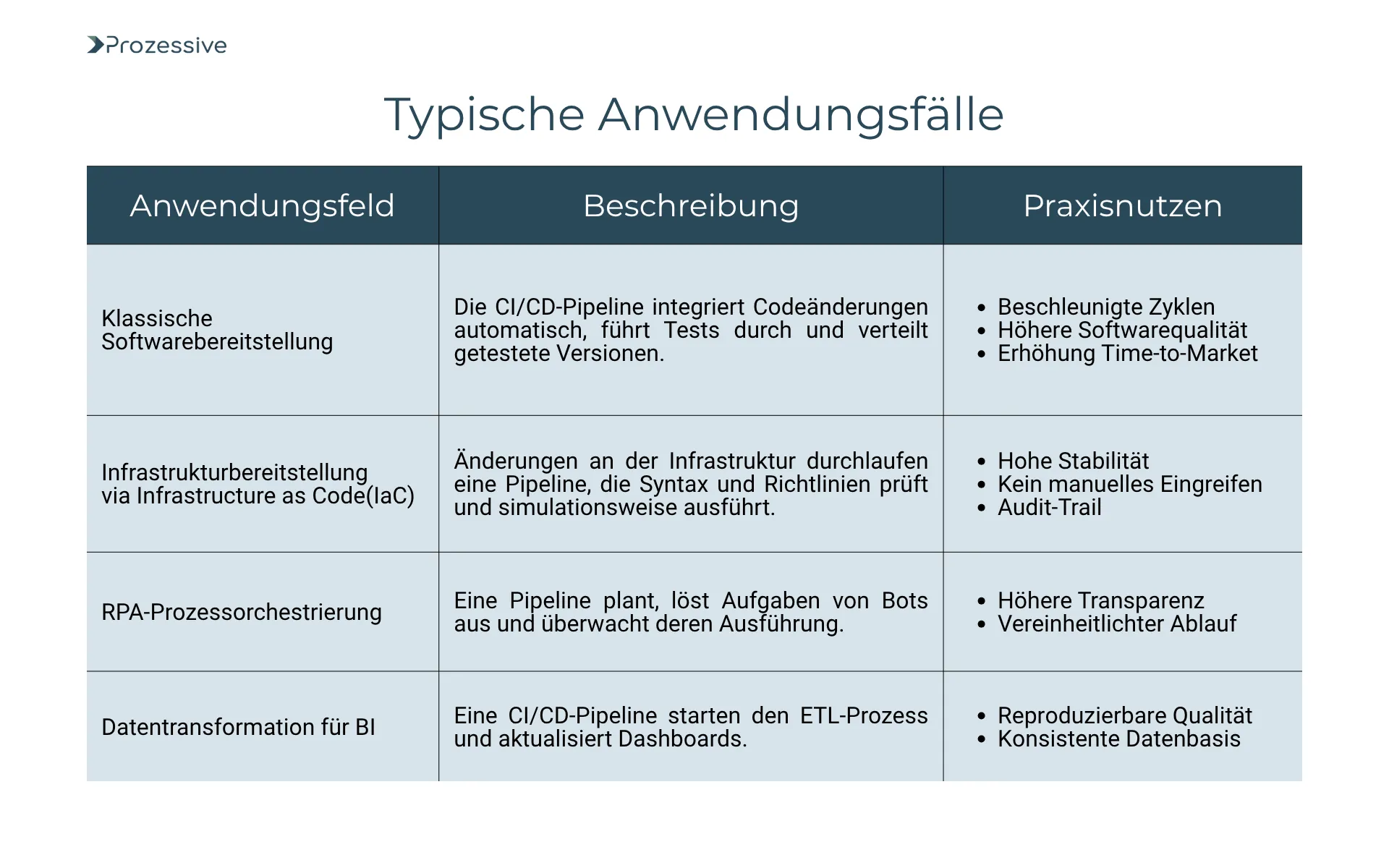

Klassische Softwarebereitstellung

In einem Softwareentwicklungsprojekt sollen regelmäßig neue Versionen bereitgestellt werden. Die CI/CD-Pipeline integriert Codeänderungen automatisch, führt Unit- und Integrationstests durch und verteilt erfolgreich getestete Versionen auf ein Test- und später Produktivsystem. Manuelle Eingriffe werden minimiert, Feedbackzyklen drastisch verkürzt.

Nutzen: Beschleunigte Entwicklungszyklen, höhere Softwarequalität, schnelleres Time-to-Market.

Infrastrukturbereitstellung via IaC

Ein mittelständisches Unternehmen nutzt Terraform zur Bereitstellung von Cloud-Ressourcen. Änderungen an der Infrastruktur durchlaufen eine Pipeline, die Syntax prüft, Sicherheitsrichtlinien anwendet und per „Dry Run” simuliert. Erst danach wird produktiv ausgerollt.

Nutzen: Hohe Stabilität, kein manuelles Eingreifen, Audit-Trail.

RPA-Prozessorchestrierung

Ein Bot verarbeitet eingehende Rechnungen automatisiert. Die CI/CD-Pipeline übernimmt dabei nicht die Auslieferung, sondern die Planung, das Auslösen und die Überwachung der Bot-Ausführungen. Die Prozesslogik liegt versioniert vor, ihre Ausführung wird über CI/CD abhängig von Ereignissen, Zeitplänen oder Systemzuständen initiiert. Fehler werden erkannt, protokolliert und bei Bedarf automatisch eskaliert.

Nutzen: Höhere Transparenz über Bot-Aktivitäten, vereinheitlichter Ablauf bei der Prozessausführung, klare Rollback-Strategien bei Fehlverhalten.

Datentransformation für BI

Täglich werden Vertriebsdaten aufbereitet und in Power BI publiziert. Eine CI/CD-Pipeline startet den ETL-Prozess, prüft Datenintegrität, erstellt Diagramme und aktualisiert Dashboards - mit Alert bei Anomalien.

Nutzen: Reproduzierbare Qualität, konsistente Datenbasis.

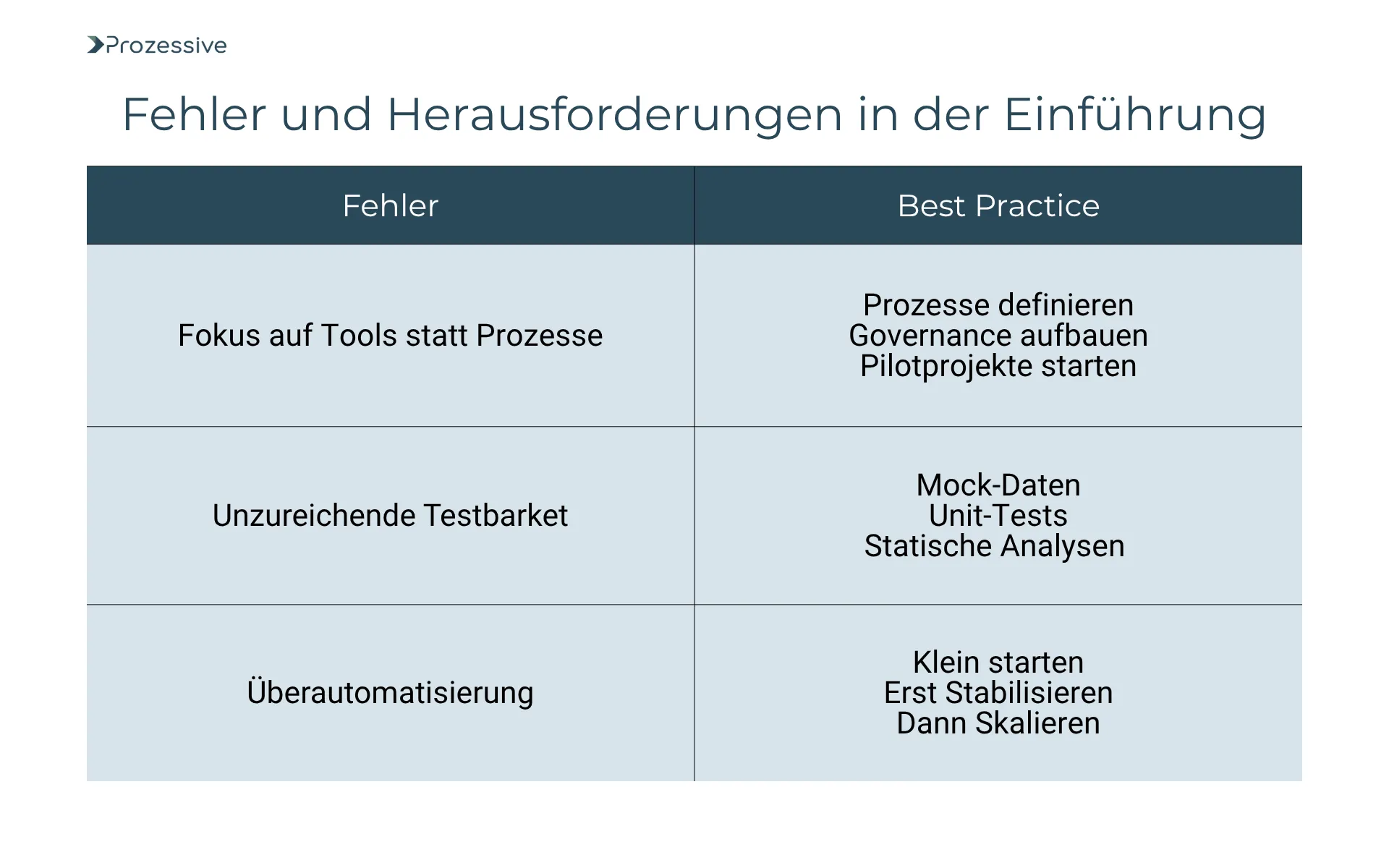

Typische Fehler und Herausforderungen bei der Einführung von CI/CD

Die Einführung von CI/CD ist kein rein technisches Projekt - sie erfordert ein systematisches methodisches Verständnis, klare Verantwortlichkeiten und kulturelle Akzeptanz. Unternehmen, die bisher stark manuell oder dezentral arbeiten, unterschätzen häufig den Aufwand, der mit einer strukturierten Änderungssteuerung einhergeht. Zudem sind CI/CD-Prozesse nur dann erfolgreich, wenn sie in die bestehende Systemlandschaft integriert und durch klar definierte Abläufe flankiert werden. Entscheider sollten sich bewusst machen, dass CI/CD eine langfristige Investition in Standardisierung, Governance und Prozessqualität bedeutet - mit erheblichen Auswirkungen auf die betriebliche Effizienz und Änderungsfähigkeit.

- Fokus auf Tools statt Prozesse

„Wir nutzen jetzt Jenkins” ersetzt kein methodisches Konzept.

Lösung: Prozesse definieren, Governance aufbauen, Pilotprojekte starten.

- Unzureichende Testbarkeit

Was nicht testbar ist, lässt sich nicht sicher automatisieren.

Lösung: Mock-Daten, Unit-Tests, statische Analysen einführen.

- Überautomatisierung

Zu viele Schritte auf einmal erhöhen die Komplexität.

Lösung: Klein starten. Erst stabilisieren, dann skalieren.

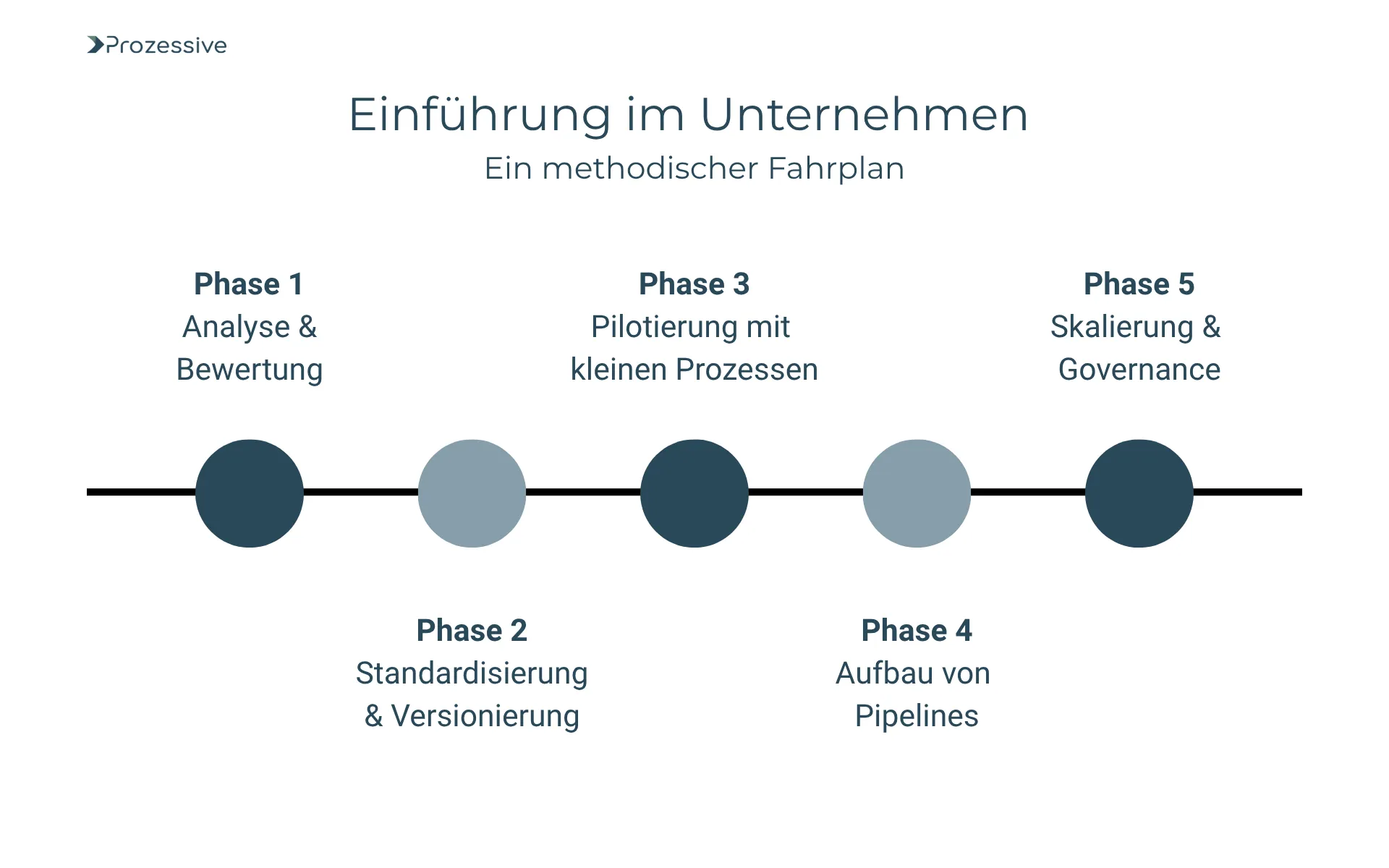

Einführung im Unternehmen - ein methodischer Fahrplan

Der Aufbau einer CI/CD-Struktur im Unternehmen erfordert mehr als nur die Einführung eines Tools - er bedeutet eine grundlegende methodische Veränderung im Umgang mit digitalen Änderungen. Gerade für nicht-technische Entscheider ist es hilfreich, den Einstieg in CI/CD nicht als IT-Projekt zu sehen, sondern als organisationsübergreifende Strukturmaßnahme. Dabei steht nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern die Qualität, Transparenz und Steuerbarkeit von Veränderungen.

Ein systematischer Fahrplan schafft Orientierung: von der Analyse bestehender Prozesse, über die Standardisierung und Pilotierung, bis hin zur institutionellen Verankerung von CI/CD in der Unternehmenspraxis. Im Folgenden skizzieren wir fünf typische Phasen für den erfolgreichen Einstieg.

- Phase 1: Analyse & Bewertung

Welche Automatisierung existiert bereits? Wo gibt es manuelle Prozesse, die regelmäßig ausgeführt werden?

- Phase 2: Standardisierung & Versionierung

Einheitliche Nutzung von Git oder vergleichbaren Tools einführen. Klare Namenskonventionen und Ablagestrukturen etablieren.

- Phase 3: Pilotierung mit überschaubarem Prozess

Z. B. automatisiertes Reporting, tägliches Backup, Deployment-Test.

- Phase 4: Aufbau von Pipelines

Definieren, welche Stufen nötig sind: Test, Review, Freigabe, Ausführung, Rückmeldung.

- Phase 5: Skalierung & Governance

Rollen definieren, Compliance-Regeln einführen, Beobachtbarkeit (Monitoring, Logging) sicherstellen.

Fazit

CI/CD ist mehr als ein technischer Ablauf - es ist eine methodische Grundlage für verlässliche Automatisierung. Egal ob Sie Skripte ausführen, Infrastruktur ändern oder Bots deployen: CI/CD strukturiert, dokumentiert und prüft Ihre Prozesse, bevor sie aktiv werden. Das sorgt für Sicherheit, Geschwindigkeit und Nachvollziehbarkeit - besonders in komplexen, dynamischen Organisationen.

Wer auf nachhaltige Automatisierung setzt, sollte CI/CD von Beginn an mitdenken. Denn Automatisierung ohne Struktur ist Chaos - und CI/CD ist der Rahmen, der daraus belastbare Systeme macht.